Реферат: Нефтяная промышленность. Нефтяная промышленность понятие и структура - реферат

Полнотекстовый поиск:

Главная > Реферат >География

ПЛАН РАБОТЫ

Введение……………………………………………………………….2

Определение отрасли, ее структура и значение в топливно-энер- гитическом комплексе России…………………………………..3-6

Развитие и размещение нефтедобывающей отрасли…..7-10

Развитие и размещение нефтеперабатывающей промышлен-

Развитие и размещение нефтяной промышленности. Историчес- кий обзор………………………………………………………..7-20

ности…………………………………………………………….10-14.

Транспортировка нефти и нефтепродуктов……………14-20

Современное экономическое состояние нефтяной промышлен-

ности………………………………………………………………..21-28

Экономические районы страны, где наиболее развита нефтяная

промышленность. Проблемы и перспективы…………………...29-32

Заключение…………………………………………………………….33

Список литературы……………………………………………………34

Приложения ……………………………………………………….35-39

ВВЕДЕНИЕ

Нефтяная промышленность сегодня – это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Россия обладает огромными ресурсами нефти. Главными нефтяными районами являются Западная Сибирь и Поволжский экономические районы. Что же значит нефть сегодня для народного хозяйства страны? Это сырье для нефтехимического производства синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, различных видов пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; это источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивного топлив), масел и смазок, а так же котельно-печного топлива (мазут), строительных материалов (битума, гудрона, асфальта); сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

Нефть – это наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

Эта работа состоит из 4-х глав, в которых рассматриваются основные вопросы данной темы.

В первой главе дается определение отрасли и ее значение в ТЭК России.

В следующей главе описывается развитие и размещение основных отраслей нефтяной промышленности (нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка).

В третьей главе рассматривается современное состояние нефтяного комплекса: проблемы, ситуации с нефтяными компаниями и др.

В последней главе дана характеристика экономических районов с наиболее развитой нефтяной промышленностью.

Кроме того, в этой работе представлены табличные данные по разным направлениям развития отрасли (всего в курсовой 8 таблиц).

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛИ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Нефтяная промышленность – это отрасль, включающая в себя разведку нефтяных и газовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и нефтяного (попутного) газа, его переработку и транспортировку нефти 1 .

Нефть – важнейшее энергетическое топливо современной промышленности.

Развитие нефтяной, а также нефтеперерабатывающей промышленности обуславливается целесообразностью использования нефти в основном для производства моторных топлив и химического сырья.

В России первые скважины были пробурены на Кубани в 1864 году и в 1866 году, одна из них дала нефтяной фонтан более 190 тонн в сутки. В то время добыча нефти велась в основном монополиями, зависевшими от иностранного капитала. Механизация добычи была слабая, поэтому с целью получения максимальной прибыли разрабатывались наиболее перспективные в экономическом плане земли. В начале 20 века Россия занимала первое место по добычи нефти. Сильный спад произошел во время гражданской войны. Но после национализации нефтяной промышленности были приняты чрезвычайные меры по восстановлению разрушенных предприятий ввиду стратегического значения отрасли. К 1928 году добыча нефти была доведена до 11,6 млн.тонн.

В первые годы Советской власти основным районом нефтедобычи был Северный Кавказ (Грозный, Майкоп). Закавказье и Северный Кавказ в 1940 году давали около 87 % нефти в Советском союзе. Однако вскоре истощающиеся запасы старейших районов переставали удовлетворять запросы развивающейся промышленности. Назрела необходимость в поисках нефти на других территориях страны. Были открыты и введены в строй месторождения в Пермской и Самарской области, Башкирии, что обусловило создание крупнейшей Волго-Уральской базы. Война 1941-1945 годов нанесла сильный ущерб районам Северного Кавказа, что существенно сократило объем добываемой нефти. Однако в послевоенный период с параллельным восстановлением нефтедобывающих комплексов Грозного и Майкопа были введены в разработку крупнейшие базы. И в 60-е годы она уже добывала 71% нефти страны. Применялись и технические новшества (поддержание планового давления), что позволяло значительно увеличить добычу. В 50-х годах добывали 38 млн.тонн, в 60-х годах же цифра возрасла на порядок – 148млн.тонн. Конец 60-х годов ознаменовался оснащением отрасли новейшими техническими изобретениями и усовершенствованием технологий. В 1972 году производительность труда в отрасли возросла в 2 раза. Начиная с 1988 года прирост добычи фактически составлял более 100 млн.тонн за каждые 5 лет, что позволило стране выйти на 7 место в мире. 2

За период с 1961-1972 года было добыто свыше 3,3 млрд.тонн нефти.

В тоже время рост обеспечивали новые освоенные месторождения Западной Сибири, Оренбургской области. Еще в 1970 году Волго-Уральский район давал 61 % нефти, однако уже в 1974 году на лидирующие позиции стал выдвигаться Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, обогнав по уровню добычи нефти Татарию, являвшуюся крупным поставщиком в 60-е годы.

Промышленная добыча в районе развивалась быстрыми темпами. В 70-е годы – 31 млн.тонн, а в 80-е годы – 312 млн.тонн (свыше половины добычи нефти в стране), что позволило стать Западной Сибири ведущим нефтедобывающим районом страны. Восточные регионы превратились в главные по добычи нефти – это Западная Сибирь, Дальний Восток (Сахалин). Новые перспективные месторождения были открыты в начале 70-х годов в Коми и Архангельской области. За время развития совершенствовались технические способы добычи. Однако этот процесс был значительно замедлен из-за экстенсивного пути, по которому пошла советская нефтяная промышленность, когда увеличение объемов добычи достигалось в основном не автоматизацией производства и внедрением современных эффективных методов, разработкой новых месторождений. Такое развитие обусловило старение технологий, что стало одной из причин настоящего спада.

При «старении» ряда нефтяных районов огромную роль приобрело создание новых нефтяных баз. Среди них резко выделилась Западно-Сибирская низменность, где возникла главная база страны. Добыча Западно-Сибирской нефти возрастала стремительными темпами. В дальнейшем удельный вес этой нефтяной базы сохранится на достигнутом уровне. Из новых баз формировалась также Тимано-Печерская (крупнейшее месторождение Усинское). Произошли изменения в структуре добычи нефти по способам эксплуатации месторождений. В 1965 году почти 2/3 всей нефти добывалось наиболее дешевым фонтанным способом. Теперь его доля заметно сократилась, наоборот резко возросло значение насосного способа. Перед распадом СССР Россия оставалась крупнейшим продуцентом нефти в мире – около 600 млн.тонн в год. Резкое падение добычи нефти обусловлено факторами долгосрочного характера, прежде всего, снижением инвестиций при заметном росте себестоимости. В итоге в несколько раз сократились геолого-разведочные работы, эксплуатационные бурения и т.д.

На смену выбывающим, высокопродуктивным крупным месторождениям в разработку вовлекаются менее эффективные мелкие месторождения. За последние 15 лет средний дебит новых нефтяных скважин снизился в несколько раз.

«Нефтяная промышленность входит в состав топливно-энергетического комплекса. Россия – единственная среди крупных промышленно развитых стран мира, которая не только полностью обеспечена топливно-энергетическими ресурсами, но и в значительных размерах экспортирует топливо и электроэнергию. Велика ее доля в мировом балансе топливно-энергетических ресурсов, например по разведанным запасам нефти – около 10 %, природного газа – более 40%, угля – свыше 50%.» 3 Россия занимает третье место по добыче нефти (после США и Саудовской Аравии). ТЭК важнейшее звено в цепи преобразования, вызванных переходом России к рыночной экономике. ТЭК выступает в качестве «валютного цеха» страны. Его экспортный потенциал весьма значителен. В последнее время Россия ежегодно поставляла на мировой рынок 300-320 млн.тонн разных энергоносителей, в первую очередь нефти и природного газа.

В связи с активизацией перехода и рыночной экономики в 1993 году принимается концепция энергетической политики, которая учитывает новую ситуацию и весь спектр возникающих проблем, в том числе относящихся к структурной перестройке промышленности и экологической безопасности страны. Логическим продолжением и развитием основных положений этой концепции становится энергетическая стратегия России, принятая в 1994 году. Одной из главных целей энергетической стратегии можно назвать формирование условий наиболее эффективного использования ресурсов и производственного потенциала топливно-энергетического комплекса. Среди приоритетных федеральных программ названо также формирование новых центров добычи нефти, в частности в Восточной Сибири.

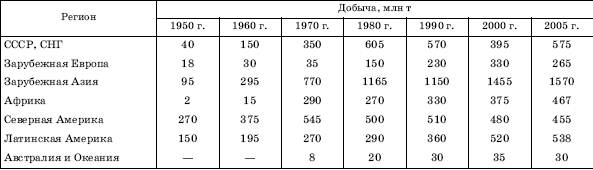

Энергетическая стратегия России предусматривает оптимальное сочетание добычи и производства всех энергоносителей с преимущественной ориентацией на газовую промышленность. Добыча нефти и конденсата после устойчивого сокращения объемов в конце расчетного периода приблизится к уровню 1992 года 4 (таб 1 приложения стр.35) .

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЕЕ СТРУКТУРА.

В структуру нефтяного комплекса входят: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая промышленность и транспортировка нефти и нефтепродуктов.

2.1. РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.

Нефтяная промышленность располагает колоссальным природно-ресурсным потенциалом. Россия исключительно богата нефтью. Около ¾ российских нефтяных запасов расположены в Западной Сибири, в Тюменской области. Достаточно большие запасы были также обнаружены на севере Европейской части России. Велики запасы Волго-Уральской и Тимано-Печерской нефтегазоносных провинций (см. таб. 2 приложения 1с.35) 5

Нефть найдена и в других районах России: на Северном Кавказе, в Прикаспийской низменности, на о.Сахалин, в шельфовых зонах морей (рис.1 Приложения с.40) 6 .

Континентальный шельф России – крупный резерв для развития нефтяной промышленности. Его площадь составляет 6 млн.кв.км. По прогнозам примерно 70 % территории шельфа перспективны для поисков нефти и газа. Более всего изучено и освоены ресурсы Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Здесь находятся крупные месторождения: Ромашкинское- в Татарии, Шкаповское и Туймазинское – в Башкирии, Мухановское – в Самарской области, Яринское – в Пермской области и др.

В 1999 году производство нефти в России составило примерно 300 млн.тонн, 2003 году оно достигло почти 400 млн.тонн. Большая часть российской нефти добывается в Уральском федеральном округе и в первую очередь в Тюменской области – 2/3 суммарного производства. В Приволжском федеральном округе добывается почти ¼, в основном в Татарстане, а также в Башкортостане, в Оренбурге, Перми и Самаре. В Северо-Западном федеральном округе производится 4% нефти, региональным нефтяным центром выступает республика Коми 7 .

Более половины всех разведанных ресурсов нефти России сосредоточено в Западной Сибири: оконтурены Шиамский, Сургутский и Нижневартовский нефтяные районы, где находятся такие крупные месторождения, как Сомотлорское, Усть-Балыкское, Юганское, Холмогорское, Варьегонское и др.

Открытие многочисленных новых источников жидкого топлива, перераспределение запасов между старыми и новыми районами привели к существенным сдвигам в территориальной организации нефтяной промышленности. В довоенное время основной нефтяной базой России были месторождения Северного Кавказа. Затем эти функции постепенно перешли к Волго-Уральскому району. Теперь на первый план выдвинулась Западная Сибирь.

Большинство старых нефтяных районов вступило в поздние стадии разработки, когда добыча нефти стабилизируется или даже уменьшается. Наблюдается «старение» и Волго-Вятского района. Его технико-экономические показатели стали ниже по сравнению с прежним временем, а добыча нефти (например в Башкирии) даже сократилась.

Добыча нефти сосредоточена в трех важнейших нефтегазоносных провинциях: Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Тимано-Печерской. Вместе они дают свыше 9/10 всей российской нефти.

За сравнительно короткий период времени (начиная с 1960 года, когда был дан старт промышленному освоению нефтяных ресурсов Западной Сибири) произошел решительный сдвиг добычи нефти в сторону восточных районов. Теперь они дают 70% всей нефти, причем 69,5% приходится на Западную Сибирь (остальное на Дальний Восток). В Европейской части страны основные района нефтедобычи – Урал (около 14%) и Поволжье (более 10%). Относительно мала пока доля Севера (3%) 8 .

Начиная с 1992 года из-за сокращения объемов геолого-разведочных работ прирост запасов не компенсировал добычи нефти. Среднегодовой прирост запасов 1992-2000 годах составил 245 против 1105 млн.тонн в 1985-1991 годах (снижение в 4,5 раза) 9 . В результате разведанные запасы нефти к 2001 году уменьшились в целом по стране на 13%, а в основном нефтедобывающем районе – Западной Сибири – на 17,5%. Основной их прирост ожидается прежде всего в Западной Сибири, а также в менее изученных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, континентального шельфа Баринцева, Охотского и Каспийского морей. В этих регионах есть геологические перспективы открытия крупных месторождений, которые могут стать основой для создания новых центров добычи. Обеспечение стабильной добычи может быть достигнуто засчет повышения коэффициента извлечения нефти на эксплуатируемых месторождениях. В Европейской части страны прогнозируется сокращение воспроизводства запасов нефти из-за уменьшения ресурсного потенциала в Урало-Поволжье, на Северном Кавказе, в южной части Тимано-Печерской провинции (Республика Коми). Уже сегодня подготовка запасов на этих территориях связана с мелкими месторождениями. Доля нефти и газового конденсата в добыче первичных энергоресурсов за 90-е годы 20 века сократилась с почти 40% до менее 34% в 2002году. Отсутствие необходимых инвестиций, как и в ТЭК в целом, не позволило в 90-х годах компенсировать естественное выбытие производственных мощностей в нефтяной промышленности, что привело к сокращению эксплуатационного бурения в 2 раза и уменьшению нефтедобычи более чем на 200 млн.тонн в год.

Кроме того, причинами снижения нефтедобычи стали: отсутствие высокопроизводительного нефтедобывающего оборудования, неспособность предприятий финансировать объекты в бурении и нефтепромысловом строительстве, ограниченность собственных инвестиций, устаревшие технологии добычи и износ действующего оборудования.

Несмотря на все эти проблемы ожидается, что добыча жидких углеводородов будет увеличиваться (таб.3 приложения стр36) 10 .

По состоянию на 2002 год запасы нефти в России составили 60 млрд.баррелей. Каждые сутки добывалось 7,41 млн.барр. нефти, из них каждые сутки потреблялось 2,42 млн.барр 11 .

После 2000 года предусмотрено освоение континентального шельфа, доля которого в пределах России по запасам составляет более 50% от ресурсов шельфа Мирового океана. Извлекаемые запасы нефти сосредоточены в основном в Дальневосточном районе на морском шельфе вокруг Сахалина (15%), на шельфе Каспийского моря (до 15%). Для развития морской добычи нефти необходимо создавать новую отрасль судомашиностроения, основанную на использовании принципиально новых технологических достижений. Начата добыча нефти в Арктике, на шельфе у о.Колгуев (Песчаноозерское месторождение). Характерно «продвижение» ресурсов нефти и природного газа в северном направлении. Из подготовленных к разработке нефтяных месторождений некоторые находятся в высоких широтах, в том числе на полуострове Ямал. Среди них сомое крупное – Русское нефтегазовое месторождение с извлекаемыми запасами 410 млн.тонн.

РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Около 54% добываемой нефти и газового конденсата поступают на переработку внутри страны (таб.№4 приложение 2стр36) 12 . Размещение предприятий нефтеперерабатывающей промышленности зависит от размеров потребления нефтепродуктов в разных районах, техники переработки и транспортировки нефти, территориальных соотношений между ресурсами и местами потребления жидкого топлива.

В настоящее время насчитывается 28 предприятий по переработке нефти общей мощностью 300 млн.тонн в год и 6 специализированных нефтемаслозаводов. Исторически нефтепереработка в России приобрела мазутное направление, поскольку считалось, что мазут станет основным топливом для электроэнергетики. В результате доля топочного мазута составила почти 2/5 всех нефтепродуктов. Между тем, в США этот уровень в 5 раз ниже. Отечественная промышленность извлекает из сырой нефти только 3/5 легких фракций, тогда как нефтепереработка США – 9/10.

Нефть, как исходное сырье для химии и нефтехимии перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтехимических комбинатах (НХК), или предприятиях нефтеоргсинтеза (НОС), где выпускается большое количество различных видов нефтепродуктов в виде светлого моторного топлива – бензина и керосина, и углеводородного сырья для органического синтеза и полимерной химии.

Добытая из недр земли нефть содержит большое количество песка, солей и воды. Нефть нужно очистить, поэтому она сначала поступает на нефтеочистительные заводы, которые строятся обычно в районах ее добычи. Затем очищенная нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы, которые строятся в районах потребления нефтепродуктов.К основным факторам, влияющим на размещение нефтеперерабатывающей промышленности относятся: сырьевой (района добычи нефти) и потребительский (районы потребления продуктов). Под воздействием сырьевого фактора нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические комбинаты размещены в районах добычи нефти: 13

Поволжском – Самара, Волгоград, Саратов, Сызрань

Уральском – Ишимбай, Салават, Уфа, Орск, Пермь, Краснокамск

Северо-Кавказском – Грозный, Нефтегорск

Западно-Сибирском – Ухта.

Потребительский фактор обуславливает размещение нефтеперерабатывающих заводов на пути транспортировки сырой нефти, в районах и центрах, получающих нефтепродукты по магистральным нефтетрубопроводам, протяженность которых в границах бывшего СССР составляет в настоящее время около 100 тыс.км.

Нефтеперерабатывающие заводы действуют в следующих районах:

Центральном – Москва, Рязань, Ярославль

Северо-Западном – Кириши

Восточно-Сибирском – Ачинск, Ангарск (по пути следования нефти по трубопроводу Омск-Ачинск-Ангарск)

Дальневосточном – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск

В районах западной зоны России перерабатывается более 75% нефти, в восточной зоне – около 25%.

В свою очередь, нефтеперерабатывающие заводы различаются по мощности, технологическим схемам и другим признакам. Технологически они представлены предприятиями, действующими по «топливной» , «масляной» или комплексной (моторное топливо, смазочные масла, продукты органического синтеза) схемам. Самые крупные НПЗ (Омский, Ярославский, Рязанский) имеют мощность по переработке 18 млн.тонн нефти в год.

Считается, что для стабильного обеспечения страны моторным топливом в перспективе необходимы объемы нефтепереработки на уровне не менее 190-220 млн.тонн в год с увеличением глубины переработки нефти до 73-75% к 2000 году и до 82-84% к 2010 году 14 .

В процессе развития нефтеперерабатывающая промышленность приблизилась к районам потребления нефтепродуктов. Ее предприятия возникли на пути следования сырой нефти по Волге (Волгоград, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль), вдоль трасс и на концах нефтепроводов (Туапсе, Орск, Рязань, Москва, Кириши, Омск, Ачинск, Ангарск, Комсомольск-на-Амуре), а также в пунктах с выгодным транспортно-географическим положением (Хабаровск).

Нефтеперерабатывающая промышленность вырабатывает нефтепродукты (мазут, бензин, керосин, дизельной топливо, смазочные масла), которые непосредственно используются потребителями.

Технический процесс в транспортировке нефти привел к отрыву нефтеперерабатывающей промышленности от нефтедобывающей. Переработка нефти чаще сосредотачивается в районах массового потребления нефтепродуктов.

Между тем, приближение нефтеперерабатывающей промышленности к местам потребления нефтепродуктов имеет ряд преимуществ, связанных с ее транспортировкой и хранением: транспортировка нефти всегда экономичнее перевозки ее многочисленных производных; для транспортировки нефти могут быть широко использованы трубопроводы, которые, помимо сырой нефти осуществляют перекачку светлых продуктов; хранение сырой нефти обходится дешевле, чем хранение нефтепродуктов; потребитель получает возможность одновременно использовать сырую нефть, поступающую из разных районов. 15

Размещение переработки нефти приобретает повсеместный характер. В тоже время экономический фактор становится лимитирующим. Нефтепереработка в разных районах страны находится в зависимости не только от качества исходной сырой нефти, но и от того, какие виды топлива в местных условиях оказываются наиболее эффективными.

Удельный вес районов добычи нефти в ее переработке резко сокращается. В них сосредоточена еще значительная часть нефтеперерабатывающих заводов (Уфа, Салават, Грозный), идет интенсивная их реконструкция и зачастую расширение. Новых заводов в районах нефтедобычи уже не строят. Они сооружаются на трассах нефтепроводов идущих на восток. Эта тенденция территориального разрыва нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности еще больше усилилась в связи с превращением Западной Сибири в главную базу добычи нефти страны. В настоящее время там имеется лишь один центр по переработке нефти в Омске, куда поступает небольшая часть добываемого в районе жидкого топлива.

Стратегия территориальной организации переработки нефти направлена на самообеспечение регионов моторным топливом и, по возможности, другими нефтепродуктами. Признается, в частности, целесообразным рассредоточение мощностей в европейской части путем строительства заводов вдоль магистральных нефтепроводов мощностью до 1 млн.тонн (без химический производств) и до 3 млн.тонн (с химическими производствами). Мощности нефтеперерабатывающей промышленности используются не полностью, что связано с уровнем внутреннего спроса на нефтепродукты. Главные направления развития нефтеперерабатывающей промышленности за последние десятилетия – это укрепление и комбинирование мощностей по первичной переработке нефти, внедрение оборудования крупнотоннажных комплексов по намечаемому углублению процессов переработки нефти, что позволит сократить объем производства мазута и значительно увеличить производство светлого моторного топлива, нефтехимической продукции для органического синтеза и полимерной химии. 16

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

В настоящее время география нефтеперерабатывающей промышленности не всегда совпадает с районами ее добычи. Поэтому задачи транспортировки нефти привели к созданию большой сети нефтепроводов. В прошлом она из мест добычи в места потребления перевозилась по железным дорогам в цистернах. На железной дороге основной поток нефти образуется в Западной Сибири и Поволжье. Из Западной Сибири нефть по железной дороге транспортируется на Дальний Восток, Южный Урал и страны центральной Азии. В 2003 году компания «ЮКОС» поставила в Китай 1,5 млн.тонн сырой нефти по железной дороге, достигнуто соглашение об увеличении поставок до 18 млн.тонн в 2005 году и более чем 25 млн.тонн – в 2010 году 17 .

Из Урала нефть по железной дороге везут на Запад, Северный Кавказ и Новороссийск.

Транспортировка нефти водным путем обходится дешевле и экономичнее других видов транспортировки, однако, из-за географических особенностей нашей страны используются мало, в основном при перевозке нефти на экспорт, а также по внутренним бассейнам страны (Ленский, Амурский) и северному морскому пути.

В 2002 году 55% российской нефти экспортировалось морским путем, 40% - через трубопровод «Дружба» и приблизительно 5% - железнодорожным транспортом (таб.5 приложения стр37) 18 .

Порт Новороссийск на Черном море – крупнейший экспортный терминал России. В 2002 году через порт прошло 45 млн.тонн сырой нефти. Уже в ближайшем будущем его пропускная способность может быть увеличена. Хотя Новороссийск – незамерзающий порт, главная проблема здесь – частые сильные штормы. Кроме того, часты штормы и в Босфорском проливе, что задерживает транспортировку нефти из Новороссийска в средиземноморские порты.

Важны для экспорта нефти из России и порты на Балтийском море. Главным нефтяным терминалом здесь традиционно был латвийский порт Вентспилс. Но его доминирующие позиции поколеблены в виду быстрого развития Таллиннского порта, хотя к нему нефть нужно транспортировать по железной дороге, тогда как к Вентспилсу подходит трубопровод. Кроме того, в связи с приватизацией терминала в Ветспилсе возникли серьезные трения между латвийским правительством, «Транснефтью» и российскими компаниями – ведущими экспортерами, желающими получить 43-процентный пакет акций порта. Приморск – самый крупный балтийский терминал, находящийся на российской территории. В 2002 году в Приморске было обслужено 135 танкеров и отправлено приблизительно 12 млн.тонн сырой нефти. 19 После завершения в 2003 году второй очереди строительства трубопровода его пропускная способность увеличилась до 18 млн.тонн. По мнению ряда экспертов, мощность Приморского терминала к концу этого десятилетия увеличится до 50-70 млн.тонн, по некоторым прогнозам – до 90 млн.тонн.

Нельзя забывать и про Петербургский нефтяной терминал. Примерно 9 млн.тонн нефтепродуктов прошли этот порт в 2002 году, его пропускная способность вырастет, если порт будет также пропускать сырую нефть.

Строительство нефтяного терминала в Бухте Батарейной, расположенного западнее Санкт-Петербурга, было закончено в конце 2004 года. Запланированная пропускная способность – около 15 млн.тонн в год. Нефть транспортируется к терминалу по железной дороге. В ноябре 2000 года «ЛУКойл» открыл нефтяной терминал в Калининграде. В 2001 году компания построила еще один терминал в Калининграде с объявленной пропускной способностью 2,5 млн.тонн. Эти терминалы, по оценкам, способны перегружать до 3-5 млн.тонн нефти ежегодно.

На севере России есть 4 нефтяных порта – Варандей, Архангельск, Витино и Мурманск. Варандейский терминал с начальной пропускной способностью 1,5 млн.тонн был построен «ЛУКойлом» и вступил в строй в августе 2000 года. Компания будет загружать здесь собственные танкеры и отправлять их в Мурманск, где сырая нефть будет перегружаться на тяжелые суда, которые станут использоваться для экспорта нефти в северо-западную Европу и США. Порт Витино расположен на юго-западном побережье Калининградского залива на Белом море. Пропускная способность порта – 4 млн.тонн конденсата и мазута в год, не считая легких нефтепродуктов. Сырая нефть поступает в Витино по железной дороге, откуда отправляется небольшими танкерами в Мурманск, где перегружается на крупные танкеры и затем экспортируется в Европу или США. В 2002 году объему транспортировки увеличились с 0,1 млн.тонн до 2,8 млн.тонн. 20 Мурманский порт будет иметь несколько преимуществ. Первое – огромная потенциальная пропускная способность во 60-120 млн.тонн. Второе – круглогодично свободное ото льда море в отличие от портов, расположенных на востоке Балтийского моря. Третье – защищенная гавань и уникальные глубины Кольского залива позволяет загружать танкеры водоизмещением 300 тыс.тонн, что примерно в три раза больше максимального размера танкера, обслуживаемого в российских портах на Балтийском море. Четвертое – самый экономичный транспортный маршрут.

Продвижение добычи нефти в восточные районы и на север европейской части придает особое значение проблеме расширения сети и увеличения мощности трубопроводного транспорта.

Трубопроводы наиболее эффективное средство транспортировки нефти. В настоящее время большая часть нефти перекачивается по нефтепроводам и их доля транспортировки продолжает расти. В состав нефтепроводов входят трубопроводы, насосные станции и нефтехранилища. Скорость движения нефти 10-12 км/ч, стандартный диаметр 1220 мм. Производительность в год 80-90 млн.тонн нефти. По эффективности с нефтепроводами могут соперничать только морские перевозки танкерами. Кроме того, они менее опасны в пожарном отношении и резко снижают потери при транспортировки.

На сегодняшний день сформировалась развитая сеть магистральных нефтепроводов, которые обеспечивают поставку более 95% всей добываемой нефти при средней дальности перекачки 2300 км. В целом вся сеть нефтепроводов представлена двумя направлениями по значимости и условиям управления группами объектов: внутрирегиональными, межобластными и системой дальних транзитных нефтепроводов. Первые обеспечивают индивидуальные связи промыслов и заводов, вторые – интегрируют потоки нефти, обезличивая ее конкретного владельца. Связывая очень большое число нефтедобывающих предприятий одновременно со многочисленными заводами и экспортными терминалами нефтепроводы этой группы образуют технологически связанную сеть – единый объект экономического и режимного управления, которое получило название системы дальних транзитных нефтепроводов и в которую входят такие трубопроводы, как Нижневартовск- Курган – Самара; Усть – Балык – Курган – Уфа – Альметьевск; Сургут – Полоцк; Холмогоры – Клин; Самара – Тихорецкая; система нефтепроводов «Дружба» и другие трубопроводы, включая выходы к экспортным терминалам. В свое время создание нефтебазы между Волгой и Уралом намного улучшило снабжение нефтью центральных и восточных районов страны. Занимая выгодное транспортно – географическое положение, Волго – Уральский район вызвал появление целой системы магистральных нефтепроводов, идущих по следующим направлениям: на восток – Туймазы – Омск – Ангарск; Уфа – Новосибирск, Уфа – Курган – Петропавловск; на запад – нефтепровод «Дружба» от Альметьевска через Самару – Брянск и далее через Белоруссию в Европу, а также с ответвлением: Самара – Пенза – Брянск; Альметьевск – Нижний Новгород – Рязань – Москва; на юг – Пермь – Альметьевск, Альметьевск – Саратов.

Формирование в Западной Сибири главной нефтяной базы страны изменило ориентацию основных потоков нефти. Волго – Уральский район теперь «повернут» целиком на запад. 21

Важнейшие функции дальнейшего развития сети магистральных нефтепроводов перешли к Западной Сибири. Отсюда нефтепроводы идут:

На запад – Усть-Балык – Курган – Альметьевск; Нижневартовск – Самара; Самара – Лисиганск – Кременчуг – Херсон – Одесса (Украина) ; Сургут – Новополоцк (Беларуссия);

На юг – Шаим – Тюмень; Усть-Балык – Омск; Омск – Павлодар – Чимкент (Казахстан);

На восток – Александровское – Анжеро – Судженск.

Из других магистральных направлений, возникших под влиянием добычи нефти в разных районах, выделяются: Грозный – Армавир – Донбасс (нефтепродукты); Самара – Новороссийск; Гурьев – Орск; Мангышлак – Самара; Ухта – Ярославль; Оха – Комсомольск –на –Амуре.

По территории России (Поволжье и Северный Кавказ) будет проложен трубопровод для транспортировки нефти Тенгизского месторождения в Новороссийск.

Также нефть экспортируется за границу при помощи нефтепроводов. Главный экспортный маршрут российской нефти на запад – трубопровод «Дружба» с номинальной пропускной способностью 60 млн.тонн. Трубопровод пересекает Белоруссию, разделяясь на северную и южную ветви. Северная идет через Белоруссию и Польшу в ГерманиюЮжная пересекает северную Украину и проходит через Венгрию и Словакию, заканчиваясь в Чехии.

Помимо западных маршрутов Россия стремится развивать трубопроводную сеть на Восток. Exxon – Mobil – оператор проекта «Сахалин-1» - выступает за строительство 250- километрового подводного трубопровода через Татарский пролив до порта Де-Кристи на Российском материке, где производительность танкерного терминала может быть увеличена, что позволит наращивать экспорт нефти в азиатские страны.

Сегодня экспорт за границу в основном выгоден, однако, есть проблемы с оплатой при поставке нефти в страны ближнего зарубежья. Внутри страны действуют также трубопроводные системы, например Балтийская трубопроводная система (БТС) включающая в себя: 450-километровый трубопровод от Харяги (Ненецкий автономный округ, Архангельская область) до Усы (Республика Коми), трубопроводы Уса – Ухта, Ухта – Ярославль и Ярославль – Кириши, а также трубопровод Кириши- Приморск.

Пропускная способность увеличилась с 12 млн. до 18 млн.тонн. Последняя как ожидается будет расти до 42 млн.тонн в 2005 году, до 50-70 млн.тонн к концу этого десятилетия. 22

Кроме этого предусмотрено создание региональных систем магистральных нефтепроводов с разводящей сетью к нефтебазам, однако сейчас трубопроводный транспорт переживает тяжелые времена в связи с общим спадом в нефтяной промышленности.

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

До недавнего времени нефтяная промышленность России находилась в состоянии глубокого кризиса, что обусловило резкое падение добычи нефти. Максимум добычи нефти в России приходился на 1988 год – 569 млн.тонн, в 1992 году добыча снизилась до 396 млн.тонн, а в 1993 году до 342 млн.тонн. Выход их сложившегося кризисного положения в нефтяной промышленности правительство РФ связывает не с дополнительными государственными инвестициями, а с последовательным развитием рыночных отношений. Предприятия отрасли должны самостоятельно зарабатывать необходимые для их отрасли средства, а правительство – создавать им для этого необходимые условия. В указанном направлении были предприняты крупные меры. Задания по поставкам нефти для государственных нужд сокращены до 20% ее добычи, остальные 80% предприятия имеют право реализовывать самостоятельно. Ограничивая лишь вывоз ее из России, чтобы не оставить российский рынок без нефтепродуктов в условиях несоответствия внутренних и мировых цен на нефть. 23

Важное значение для повышения эффективности функционирования нефтяного комплекса России имеет акционирование и приватизация. В процессе акционирования изменения происходят в организационных формах. Государственные предприятия по добыче и транспорту, ее переработке и нефтепродуктообеспечению преобразовались в акционерные общества открытого типа с разным долевым участием государства. Для коммерческого управления пакетами акций, находящихся в государственной собственности, было образовано специальное государственное предприятие «Роснефть», которому предлагаются пакеты государственных акций. В состав «Роснефть» вошли также различные ассоциации, банки, биржи и другие организации.

Для управления акционерными обществами по транспорту нефти и нефтепродуктов созданы акционерные компании «Транснефть» и «Транснефтепродукт», которым передано 51% акций АО. В связи с особенностями функционирования предприятий по транспорту нефти и нефтепродуктов их приватизация в настоящее время запрещена.

Перспективы развития нефтяной промышленности России в определяющей мере зависят от состояния ее сырьевой базы. Крупнейшие российские нефтяные компании – ТНК, «ЛУКойл», ЮКОС, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» располагают запасами нефти почти в 13 млрд.тонн (см таб. 6 Приложения стр.38) 24 .

Нефтяные холдинги включают добывающие и нефтеперерабатывающие компании, а также предприятия сбыта. В территориальном отношении они не консолидированы. Напротив, к ним относятся производственные (по добыче и переработке нефти) и сбытовые структуры, находящиеся в разных районах страны. Так, например, крупнейший в России нефтяной холдинг «ЛУКойл» охватывает ряд компаний, осуществляющих добычу нефти в Западной Сибири, Поволжье, Калининградской области, а переработку нефти – в Поволжье и на Урале.

Более чем 100 компаний добывают нефть в России, но подавляющая часть добычи фактически находится в руках 10 вертикально интегрированных компаний, их объем производства составляет приблизительно 350 млн.тонн – 90% производства нефти в России. Две самые крупные компании – «ЛУКойл» и ЮКОС производят около 40 % нефти (таб №7 Приложения 5с.39) 25 .

Некоторые иностранные нефтяные компании также начали свою деятельность на российском рынке. В 2000 году суммарный объем производства иностранных компаний достигал 6-7% российского. Следует отметить, что многие иностранные фирмы являются на самом деле российскими компаниями, зарегистрированными за рубежом, чтобы извлечь выгоду из специальных привилегий, предоставляемых совместным предприятиям с иностранными партнерами. Прямые иностранные инвестиции в топливно-энергетический сектор российской экономики составляли 10% их общей суммы.

Сырая нефть и нефтепродукты составляют примерно 40 % суммарного экспорта России, нефть – существенный источник доходов бюджета. С 2000 года экспорт нефти и нефтепродуктов начал расти, и за период с 1996 года фактически удвоился. В 2003 году он достиг 200 млн.тонн. За 1998 – 2004 года экспорт сырой нефти вырос в 20,2 раза (таб.№8 Приложение5 с.39) 26 . По прогнозам Министерства энергетики РФ, экспорт сырой нефти увеличится почти до 300 млн.тонн в 2010 году. Рост экспорта сырой нефти сдерживается транспортными «узкими местами», поэтому российские нефтяные корпорации надеются на увеличение экспорта нефтепродуктов в будущем. В отличие от сырой нефти нефтепродукты могут с меньшими транспортными издержками доставляется в порты по железной дороге, что отчасти снимает транспортную проблему. Но в настоящее время главный вопрос экспорта российских нефтепродуктов – их низкое качество.

Таким образом, необходимы крупные инвестиции в нефтяную логистику, то есть в строительство новых трубопроводов. Государственная компания «Транснефть» - монополист в области трубопроводного транспорта страны – не обладает достаточными для этого финансовыми ресурсами. Целесообразно ликвидировать государственную монополию, разрешив частным нефтяным компаниям строить и использовать трубопроводы. Иначе поставленная цель – экспорт до 300 млн.тонн нефти в 2010 году не будет достигнута.

Иностранные капитальные вложения отечественному нефтегазовому сектору необходимы. Если десять лет назад в стране было сосредоточено 70% легкоизвлекаемых и 30% трудноизвлекаемых. 27 Лишь для освоения месторождений Восточной Сибири потребуется 50-70 млрд.долларов инвестиций, еще столько же для разработки на арктическом шельфе. В то же время капитализация российских нефтегазовых компаний все еще несоизмеримо ниже аналогичного показателя зарубежных корпораций. Суммарная капитализация пяти ведущих российских компаний в три с лишним раза ниже капитализации одной только американской нефтяной корпорации Exxon Mobil.

Привлечение иностранных инвестиций в отечественную нефтяную отрасль укладывается в общую тенденцию, характерную для всей российской промышленности на протяжении последних лет – большая часть иностранного капитала поступает в виде «прочих» инвестиций, то есть на возвратной основе. Главными «прочими» инвесторами являются Кипр (20%) и Швейцария (24%), что позволяет судить об инвестициях как, по сути, о российских, репатриированных с Запада самими же нефтяными компаниями. В первые же годы реформ главными кредиторами российской нефтегазовой промышленности были МБРР и, входящий в его структуру Всемирный банк, ЕБРР, Эксимбанк США, а также американские Агенство по торговле и развитию и Агенство международного развития. В массе своей инвестиции, направляемые в российскую нефтяную отрасль, концентрируются в нефтедобыче, - рентабельность в этом секторе как минимум в 2 раза выше, чем в нефтепереработке, где она составляет только 10%. Поэтому на долю нефтеперерабатывающих предприятий приходится менее 10% вложений в отрасль. За последние 3-4 года в нефтедобычу было вложено более 2 млрд.долларов, а в нефтепереработку – лишь 116 млн.долларов. 28 В 2002 году из прямых инвестиций, направленных в российскую промышленность, в нефтедобычу поступило 34%, в нефтепереработку же поступил незначительный объем инвестиций, в то время как сфера нефтепереработки нуждается в серьезной модернизации. С введением в 2004 году новых международных экологических стандартов проблема модернизации нефтеперерабатывающих заводов встала особенно остро, иначе продукция российской нефтяной отрасли не будет допущена в Западную Европу. Из порядка 30 российских НПЗ только 1/3 может экспортировать свою продукцию. И если крупные компании занимаются модернизацией, то о привлекаемости инвестиций в заводы, которые не имеют свободных средств, должно позаботиться государство.

В значительных инвестициях нуждается также и нефтепроводной транспорт. Срок эксплуатации 73% всех российских магистральных трубопроводов превышает 20 лет. В том числе 41% трубопроводов эксплуатируется более 30 лет при нормативном сроке эксплуатации 33 года. Официальный уровень потери нефти при транспортировке - 3-7% - представляется сильно заниженным. При этом мировые стандарты предусматривают допустимые потери при транспортировке на экспорт не более 0,1% от объема добываемой нефти. Именно поэтому крупные российские нефтяные компании уже начали вкладывать средства в модернизацию трубопроводов.

При нынешних темпах роста добычи нефти (8-9% в год) к 2012 году она составит предположительно 575 млн.тонн в год, пропускная способность трубопроводной системы 549 млн.тонн в год. 29 Но эти цифры не учитывают введения в строй новых месторождений нефти, они рассчитаны только исходя из разработки нынешних.

Масштабная реконструкция и строительство новых нефтепроводов потребуют миллиарды долларов инвестиций. Но пока в России сохраняется государственная монополия на транспортировку нефти, находящуюся в ведении государственной компании «Транснефть», сделать этот сектор инвестиционно-привлекательным весьма сложно. Поэтому здесь стоит рассчитывать в первую очередь не на инвестиции, а на иностранные кредиты. Но наиболее эффективным представляется использование внутреннего ресурса – необходимо допустить российские нефтяные компании к совместному с «Транснефтью» строительству какого-либо маршрута, данные инвестиции будут гарантировать компаниям стабильные тарифы транспортировки нефти. Следует подчеркнуть, что резкое увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры – примерно в 1,3-1,4 раза по сравнению с существующими мощностями, будет способствовать формированию гибкой системы введения в действие новых месторождений. Ведь появление возможности легко увеличивать добычу подобно Саудовской Аравии дает России право реально влиять на мировые цены на нефть.

Говоря о качественной структуре инвестиций в отечественном нефтяном комплексе, нужно также сказать и о проблеме малых нефтедобывающих компаний. В сфере нефтедобычи инвестиции направляются в основном в крупные компании, способные обеспечить более высокую рентабельность при минимальных рисках. Между тем, сегодня в России существует более 150 небольших нефтяных компаний, производящих около 6% общего количества нефти и испытывающих значительные потребности в инвестициях. Вертикально интегрированные корпорации разрабатывают крупные и уникальные месторождения. Истощенные же месторождения, которые уже невыгодны крупным компаниям, являются сырьевой базой для малых нефтедобытчиков.

Предприятия, входящие в ассоциацию малых и средних нефтегазодобывающих предприятий «АссоНефть», в 2003 году разрабатывали более 400 месторождений, произвели 16 млн.тонн нефти (3,8% общей добычи), создали около 20 тысяч рабочих мест, осуществили 25 млрд.рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. В 2004 году ассоциация объединяла 45 предприятий. 30

В России именно малые нефтедобывающие предприятия смогли привлечь серьезных инвесторов, как внутренних, так и зарубежных. В частности, по данным Министерства природных ресурсов, крупные инвестиции были сделаны в такие компании, как СП «Пермь ТОТИ нефть», «Русская топливная компания» (Пермская область), «Северная нефть», «Байтек Силур» (Республика Коми), СП «Геолбент Лтд» (Ямало-Ненецкий АО), «Томс-Петролеум-унд-газ» (Томская область), «Петросах» (Сахалинская область). Всего независимыми компаниями было привлечено около 1 млрд.долларов инвестиций.

В силу своего размера и положения независимые производители более чутко реагируют на инновационные процессы, внедряя все новое, так как малому предприятию некуда расширяться и приходится дорабатывать имеющееся месторождение за счет применения новых методов добычи. В мире малые предприятия обеспечивают примерно половину всех технических нововведений в нефтяную отрасль. Однако государство не оказывает российским малым нефтедобывающим компаниям соответствующей поддержки.

Сейчас в России существует 8 крупных нефтяных компаний, соперничающих друг с другом, постоянно укрупняющихся, в том числе и за счет поглощения малых предприятий. Стимулом к такой политике служит и международный рейтинг компании, напрямую зависящей от величины ее запасов. Поглощение малого предприятия достаточно дешевый способ приращения запасов, без вложения средств ни в конкурс, ни в разведку. И если государство не будет контролировать этот процесс, то исчезновение малых предприятий приведет к утере бережного, квалифицированного отношения к разрабатываемым месторождениям.

Отмена ряда льгот для независимых нефтедобывающих компаний обусловила резкий рост налогов и акцизов. А после введения налога на добычу полезных ископаемых малые нефтяные компании оказались в гораздо более тяжелом положении, чем крупные. В результате ежегодно миллионы тонн нефти остаются неосвоенными и даже безвозвратно теряются. Ситуацию усугубляет постоянно ухудшающаяся структура разведанных запасов нефти: 80% скважин являются малопродуктивными, 75% всех запасов сосредоточены на уже эксплуатируемых месторождениях. Прирост запасов на протяжении последних лет был получен в основном за счет доразведки ранее открытых залежей, а также перевода запасов из предварительно оцененных в разведанные. 31

Государственная поддержка независимых нефтяных предприятий позволила бы довести объемы добычи нефти этими компаниями с сегодняшних 30 млн. до 100 млн.тонн в год, что составило бы 40% всей добычи в стране. Это способствовало бы улучшению энергообеспечения России, расширению ее экспортных возможностей и более рациональному использованию природных ресурсов. 32

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ, ГДЕ

НАИБОЛЕЕ РАЗВИТА НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Одним из основных экономических районов, где развита нефтяная промышленность можно назвать Поволжье. Поволжье располагает значительными ресурсами минерального сырья. Важнейшими полезными ископаемыми района являются нефть и газ. Нефть Поволжья содержит 7-11% парафина, 12-20% смол, значительный процент легких углеводородов. В тоже время она отличается повышенной сернистостью – 3-3,5%. Поэтому велика роль нефти Поволжья как химического сырья. Крупные месторождения находятся в Татарстане: Ромашкинское, Альметьевское, Елабужское, Бавлинское, Первомайское и другие. Имеются ресурсы нефти в Самарской области (Мухановское месторождение), а также в Саратовской и Волгоградской областях.

По уровню развития отраслей промышленности Поволжский экономический район мало чем уступает высокоиндустриальным районам, иногда, даже превосходит их. Это один из ведущих районов нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимической промышленности. Эти отрасли являются основными отраслями специализации Поволжья. Поволжский экономический район полностью обеспечен собственными топливными ресурсами – нефтью и газом. На местном сырье (мазут, газ) работают многочисленные ГЭС, размещенные в городах, где развита нефтепереработка. 33

Создание нефтяной базы в Поволжье намного улучшило снабжение нефтью центральных и восточных районов страны. Выгодное транспортно-географическое положение региона обусловило появление целой системы магистральных нефтепроводов, идущих как в западном, так и в восточном направлении, многие из которых имеют международное значение. Формирование в Западной Сибири новой нефтяной базы изменило ориентацию основных потоков нефти. Теперь трубопроводы Поволжья целиком «повернуты» на запад.

В районе сформировался крупный нефтегазохимический комплекс. Нефтеперерабатывающие заводы размещаются в Самарской, Саратовской, Волгоградской областях. На нефтеперерабатывающих заводах (Нижнекамск, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Волгоград и другие) перерабатывают не только свою нефть, но и нефть Западной Сибири. По трубопроводам нефть и газ района поступают в регионы Центра и востока страны, ближнего и дальнего зарубежья. Международное значение имеет система нефтепроводов «Дружба» (от Альметьевска через Самару в Польшу, Германию, Венгрию, Словакию с ответвлением в Литву и Латвию.

Еще один из основных регионов нефтяного комплекса – Западная Сибирь. Западная Сибирь, расположенная на перекрестке железнодорожных магистралей и великих сибирских рек в непосредственной близости к промышленному Уралу, имеет весьма благоприятные условия для своего хозяйственного развития. Западная Сибирь относится к районам с высокой обеспеченностью природными ресурсами. Удельный вес района в хозяйстве России очень высок. Западная Сибирь дает основную добычу нефти и природного газа. Этот регион выделяется разнообразными запасами полезных ископаемых и прежде всего топливно-энергетическими ресурсами. Важнейшее хозяйственное значение имеют нефть и газ. Общая площадь перспективных нефтегазоносных территорий оценивается более чем в 1,7 млн.кв.км. Основные месторождения нефти находятся на Среднем Приобье (Самотлорское, Мегионское и другие в районе Нижневартовска; Усть-Балыкское, Федоровское и другие в районе Сургута). 34

На территории района сформировалось несколько межотраслевых и отраслевых комплексов. Первый из них – нефтегазовый. Он включает в себя добычу нефти, газа, производство синтетических продуктов и нефтепереработку, систему трубопроводов транзитного и технологического значения. В его составе имеется также производство передвижных электростанций и производство химического и нефтеперерабатывающего оборудования.

Главные центы добычи нефти – Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Урай в Тюменской области и Стрежевой в Томской области.

Крупные центры нефтехимической промышленности возникли в Томске и Тобольске. В связи с большим развитием нефтяной промышленности в Западной Сибири, особенно широкое развитие получил трубопроводный транспорт.

Северный экономический район также можно причислить к основным регионам с развитой нефтяной промышленностью.

Развитие хозяйственного комплекса Северного района опирается на использование его природно-ресурсного потенциала, выгодное экономико-географическое положение по отношению к индустриально-развитым районам страны, районам нового освоения Азиатского Севера и зарубежным торговым партнерам.

Топливно-энергетические ресурсы региона представлены крупнейшими запасами нефти, природного газа, угля, горючих сланцев, торфа.

В пределах Тимано-Печерской провинции известны 70 нефтяных, газовых, нефтегазовых месторождений. Общие перспективные нефтегазовые площади составляют 600 тыс.кв.км. Нефтегазовые ресурсы сосредоточены в Республике Коми и Архангельской области.

Промышленная добыча нефти в регионе осуществляется на месторождениях Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции, причем Усинское и Возейское месторождения обеспечивают до 80% всей добычи нефти района. 35

Отработка наиболее продуктивных месторождений и переход к освоению и эксплуатации мелких месторождений в сложных горно-геологических условиях приведут к снижению добычи нефти в Республике Коми. Компенсировать снижение добычи нефти должен ее рост в Ненецком автономном округе и на шельфе Баренцева моря. Нефть транспортируется из Северного экономического района по трубопроводам, по железной дороге и морским путям, через Мурманский порт. Кроме этого нефтяная промышленность развита в Уральском и Дальневосточном экономических районах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. Сырьевая база нефтяной промышленности России в количественном отношении достаточна для решения текущих и прогнозных задач по добыче нефти. Однако качественные изменения в структуре разрабатываемых и прогнозируемых запасов нефти будет негативно отражаться на эффективности процессов нефтеотдачи. Разработка таких запасов потребует применения более сложных и дорогостоящих технических средств и технологических процессов, а также применение новых более эффективных методов повышения нефтеотдачи продуктивных пластов.

2. В связи с развитием трубопроводного транспорта увеличился территориальный разрыв между нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью. Новые нефтеперерабатывающие предприятия строятся в основном вдоль магистральных трубопроводов.

3. Экономика нефтяной промышленности на современном этапе представляет собой развивающуюся структуру, которая включает в себя крупные, средние и маленькие нефтяные компании с долевым участием государства в них.

4. Нефть и нефтепродукты составляют значительную часть суммарного экспорта России, экспорт нефти – существенный источник доходов бюджета.

5. Развитие экономики нефтяного комплекса требует значительных инвестиций как внутренних, так и внешних.

6. Наибольшее развитие нефтяная промышленность (нефтедобыча и нефтепереработка) получила в экономических районах с большими запасами нефти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экономическая и социальная география России /Под.ред. А.Т.Хрущева.-М.:Дрофа,2001.-672с.

2. Экономическая география России /Под.ред. В.И.Видяпина.-М.:ИНФРА-М,2005.-568с.

3. Морозова Т.Г.,Победина М.П., Шишов С.С. Экономическая география России.-М.:ЮНИТИ, 2000.-527с.

4. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Экономическая география России.-М: Гардарики,1999.-752с.

5. Региональная экономика /Под.ред.Т.Г.Морозовой.-М.: ЮНИТИ,1998-472с.

6. Большая Российская энциклопедия в 30 т. Т»Россия» /Под.ред. Ю.С.Осипова.-М.:Большая российская энциклопедия,2004

7. Родионова И.А.,Бунакова Т.М. Экономическая география.-М.:Московский лицей,2000.-672с.

8. Лихуто К. Российская нефть: производство и экспорт// Вопросы экономики.-2003.-№9.-с136-146

9. Кокурин Д.,Мелкумов Г. Общая характеристика рынка нефти // Вопросы экономики.-2003.-№9.-с125-127

10. Кривощекова Е., Окунева Е. Система регулирования нефтяного комплекса России // Вопросы экономики.-2004.-с70-85

11. Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция. Монетизация // Вопросы экономики.-2005.-№9.-с10-16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 1

Прогнозируемые масштабы добычи и производства нефти в России 36

Таблица № 2

Расположение нефтяных запасов в России (млн.т.) 37

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 3

Добыча нефти и газового конденсата, млн.т. 38

Таблица № 4

Поступление сырой нефти на нефтепереработку 39

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 5

Российские экспортеры нефти (2000 г.,млн.т) 40

|

транспорт |

Нефтепровод «Дружба» |

Железнодо рож.трансп. |

||

|

Суммарный экспорт |

||||

|

в том числе: |

||||

|

«ЛУКойл» |

||||

|

«Сургутнефтегаз» |

||||

|

«Сибнефть» |

||||

|

«Татнефть» |

||||

|

«Роснефть» |

||||

|

«Сиданко» |

||||

|

«Славнефть» |

||||

|

«Башнефть» |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 6

Нефтяные запасы ведущих российских компаний

(по состоянию на 2000 год) 41

|

Компания |

Запасы нефти |

Доля государственной/ Региональной собственности, % |

|

«ЛУКойл» |

14 (сейчас 8) |

|

|

«Сургутнефтегаз» |

||

|

«Татнефть» |

33 (Татарстан) |

|

|

«Сибнефть» |

||

|

«Роснефть» |

||

|

«Башнефть» |

65 (Башкортостан) |

|

|

«Славнефть» |

75 (сейчас 0) |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица № 7.

Производство сырой нефти 10 ведущими российскими компаниями (млн.т.) 42

|

«ЛУКойл» |

||||||||

|

«Сургутнефтегаз» |

||||||||

|

«Сибнефть» |

||||||||

|

«Татнефть» |

||||||||

|

«Славнефть» |

||||||||

|

«Роснефть» |

||||||||

|

«Сиданко» |

||||||||

|

«Башнефть» |

Таблица № 8

Экспорт нефти из России 43

|

Нефть сырая |

||||||||

|

Млрд.долл. |

||||||||

|

Нефтепродукты |

||||||||

|

Млн.т 21 Экономическая и социальная география России /под.ред. А.Т.Хрущева.-М,2001.-с144 37 Вопросы экономики.-2003.-№9.-с137 38 Большая Российская энциклопедия т.«Россия» /под.ред. Осипова.-М,2004.-с486 40 Вопросы экономики.-2003.-№9.-с142 41 Вопросы экономики.-2003.-№9.-с138 42 Вопросы экономики.-2003.-№9.-с138 43 Вопросы экономики.-2005.-№9.-с10 |

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность - первая ведущая отрасль материального производства. На нее приходится значительная часть всех затрат, всех научных исследований и разработок. Промышленные изделия лидируют в мировой торговле. В этой отрасли во всем мире занято 350 млн. человек.

Таблица 3. Периодизация развития промышленности мира

| Периоды: | |||

| Показатели: | Со второй пол. XVIII в. до втор. половины XIX в. | Со втор. половины XIX в. до сер. XX в. | С середины XX в. и по настоящее время |

| Наименование промышленных производств | Старые | Новые | Новейшие |

| Тип научно-технического прогресса | Промышленная революция (переворот) | Техническая революция | Научно-техническая революция |

| Главный вид энергии | Паровая | Электрическая | Электрическая |

| Главные виды машин (индустриальные символы) | Паровая машина | Электрический двигатель и двигатель внутреннего сгорания | ЭВМ |

| География первоначального развития производства | Англия | США, Германия | США, СССР, Западная Европа, Япония |

Темпы развития промышленности, хотя и замедлились в последнее время, остаются довольно высокими: с 1950 г. мировое промышленное производство увеличилось примерно в 6 раз. В эпоху НТР важные изменения происходят и в отраслевой структуре промышленности: уменьшается доля добывающих и растет доля обрабатывающих отраслей, в обрабатывающей промышленности наибольшее значение приобрели наукоемкие производства, связанные прежде всего с развитием машиностроения и химической промышленности .

Изменения наступили и в географии промышленности мира. Они связаны в первую очередь с меняющимся соотношением между странами Севера и Юга. Доля развивающихся стран в мировом промышленном производстве выросла с 5 % в 1950г. до 15-17 % в середине 90-х годов. Тем не менее, ведущие позиции остаются за экономически развитыми странами.

Таблица 4. Десять стран, лидирующих в мировом промышленном производстве

Надо иметь также в виду, что страны Севера занимают внеконкурентное первое место по выпуску продукции наукоемких отраслей, тогда как в странах Юга (за исключением новых индустриальных и трех ключевых развивающихся стран) преобладают отрасли горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, легкой и пищевой промышленности. В странах Севера расположено и большинство промышленных районов мира, определяющих территориальную структуру мирового хозяйства. В странах Юга резко преобладают промышленные районы с ведущей ролью горнодобывающих производств.

Таблица 5.Производство важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения в отдельных странах в конце 90-х гг.*

| Виды продукции | Россия | Германия | Франция | Великобритания | США | Китай | Япония |

| Электроэнергия, кВт ч | 5784 | 6730 | 8631 | 6066 | 136181 | 929 | 8229 |

| 2086 | 36 | 29 | 2097 | 153 | 129 | 4 | |

| Газ естественный, м 3 | 4044 | 267 | 37 | 1614 | 1991 | 19 | 18 |

| Добыча угля (товарного) | 1705 | 2577 | 80 | 697 | 3749 | 984 | 24 |

| Сталь | 352 | 537 | 342 | 292 | 365 | 91 | 740 |

| Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ) | 78 | 59 | 51 | 26 | 101 | 23 | 9 |

| Химические волокна и нити | 0,9 | 13,2 | 4,3 | 6,8 | 17 | 4,1 | 14,5 |

| Легковые автомобили (на 1000 населения), шт. | 6,5 | 66,6 | 58,5 | 29,5 | 22,1 | 0,4 | 64 |

| Бумага и картон | 31 | 194 | 146 | 109 | 322 | 26 | 64 |

| Цемент | 195 | 446 | 331 | 209 | 310 | 409 | 643 |

| Зерно (в весе после доработки) | 374 | 552 | 1208 | 1349 | 1299 | 406 | 96 |

| Картофель, свекла | 214 | 143 | 105 | 100 | 80 | 36 | 27 |

| Плоды, ягоды, цитрусовые, виноград | 16 | 61 | 185 | 153 | 119 | 43 | 35 |

| Овощи и бахчевые | 89 | 41 | 133 | 159 | 129 | 189 | 108 |

| Мясо (в убойном весе) | 29 | 71 | 111 | 109 | 129 | 44 | 24 |

| Молоко | 221 | 347 | 416 | 296 | 264 | 6 | 68 |

| *Россия - 1999 г, зарубежные государства - 1998 г. | |||||||

ЭНЕРГЕТИКА МИРА

Энергетика относится к так называемым "базовым" отраслям промышленности: ее развитие является непременным условием развития всех других отраслей промышленности и всей экономики любой страны. Она также относится к "авангардной тройке".

Энергетика включает в себя совокупность отраслей, снабжающих экономику энергоресурсами. В нее входят все топливные отрасли и электроэнергетика, включая разведку, освоение, производство, переработку и транспортировку источников тепловой и электрической энергии и самой энергии.

В мировом хозяйстве развивающиеся страны выступают главным образом в качестве поставщиков, а развитые - потребителей энергии.

В развитии мировой энергетики решающую роль сыграл энергетический кризис начала 70-х гг.

Цена на нефть (1965-1973 гг.) была значительно ниже среднемирового уровня на другие энергоносители. В результате нефть вытеснила другие виды топлива из топливно-энергетического баланса (ТЭБ) в экономически развитых странах. На смену угольному этапу пришел нефтегазовый, продолжающийся и сейчас.

Таблица 6. Изменение структуры ТЭБ мира (в %)

Это оказалось возможным благодаря неэквивалентному обмену, который практикуется между развитыми и развивающимися странами в течение многих лет. При подъеме цен на нефть в начале 70-х годов (контроль над которыми осуществляла уже созданная в 1960 г. Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК) разразился энергетический кризис; т.к. основные запасы этого ценного сырья сосредоточены в развивающихся странах.

Для ослабления последствий кризиса в ведущих капиталистических странах были разработаны национальные энергетические программы, в которых основной упор был сделан на:

- экономию энергии;

- снижение доли нефти в топливно-энергетическом балансе;

- приведение структуры потребления энергоресурсов в соответствие с собственной ресурсной базой, уменьшение зависимости от импорта энергоносителей.

В результате снизилось потребление энергии, изменилась структура ТЭБ: доля нефти начала сокращаться, возросло значение газа, а сокращение доли угля приостановилось, т.к. уголь развитые страны обладают большими запасами углей. Энергокризис способствовал постепенному переходу к новому, энергосберегающему типу развития, который оказался возможным благодаря научно-техническому прогрессу.

Но зависимость ведущих капиталистических стран от импорта энергетического сырья продолжает сохраняться. Только Россия и Китай полностью обеспечивают себя топливом и энергией за счет собственных ресурсов и даже экспортируют их. А так как основным собственным энергоресурсом многих развитых стран является уголь, то не случайно, что в последнее десятилетие вновь выросло его значение в топливно-энергетическом балансе.

Нефтяная промышленность мира

Нефтяная промышленность - одна из важнейших и наиболее быстро развивавшихся до последнего времени отраслей тяжелой промышленности. Основная часть ее продукции используется в энергетических целях, в связи с чем она относится к группе отраслей энергетики. Часть нефти и нефтепродуктов идет в нефтехимическую переработку.

Главная особенность географии мировых ресурсов нефти заключается в том, что большая их часть приходится на развивающиеся страны, в первую очередь Ближнего Востока. В 19 гигантских месторождениях Аравийского полуострова сосредоточена 1/2 нефтяных богатств планеты.

Таблица 7. Мировые достоверные запасы и добыча нефти (на 1 янв. 1995 г.)

| Регион (страна) | Запасы нефти, млн.т | Доля в мир. запасах, % | Доля в мир. добыче, % | Добыча нефти (1994 г.), млн.т |

| Мир | 136094 | 100,0 | 100,0 | 3000,0 |

| Ближний и Средний Восток | 89440 | 65,7 | 30,7 | 921,7 |

| 6021 | 4,4 | 11,0 | 329,5 | |

| Америка | 22026 | 16,2 | 26,8 | 804,0 |

| Африка | 8301 | 6,1 | 10,6 | 306,1 |

| Западная Европа | 2254 | 1,7 | 93 | 277,6 |

| СНГ и Восточная Европа | 8052 | 5,9 | 12,0 | 361,1 |

| в т. ч.: СНГ** | 7755 | 5,7 | 11,6 | 347,1 |

| * Исключая Ближний и Средний Восток **Данные по СНГ включают достоверные и часть разведанных запасов. |

||||

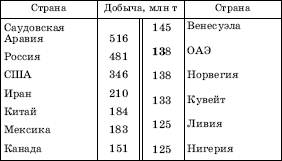

Среди промышленно развитых стран можно выделить два типа государств: с одной стороны, США, Россия, Канада, обладающие собственными запасами и мощной нефтедобычей; с другой - европейские страны (исключая Норвегию и Великобританию), а также Япония и ЮАР, которые лишены собственных ресурсов, и хозяйство которых базируется целиком на импортной нефти. Тем не менее, доля развитых стран в мировой нефтедобыче повышается (1970 г. - 12% мировой добычи, 1994 г. - 45%, около 1,5 млрд. т нефти). При этом на долю стран ОПЕК приходится 41 % мировой добычи (1,2 млрд. т).

Таблица 8. Десять первых стран мира по добычи нефти

Удорожание нефти за последние годы стимулировало освоение месторождений, разведанных в районах со значительно более сложными условиями добычи и транспортировки нефти. Велика доля морских месторождений нефти (25% разведанных запасов). На морях поисково-разведочные работы ведутся уже на глубинах до 800 м при удалении от берега на 200-500 км. Наиболее крупные морские месторождения нефти разведаны в Персидском заливе и у юго-восточных берегов Аравийского полуострова, в Мексиканском заливе, Северном море (в британском и норвежском его секторах), у северного побережья Аляски, берегов Калифорнии, у западного побережья Африки, островов Юго-Восточной Азии. У некоторых стран на шельфовых месторождениях сосредоточена основная часть разведанных запасов нефти, например в США -более 1/2, Брунее и Катаре - около 2/3, Анголе и Австралии - более 4/5, Бахрейне - 9/10, а в Норвегии и Великобритании - практически около 100%.

Сохранившийся территориальный разрыв между основными районами добычи и потребления нефти (главная особенность нефтяной промышленности мира) приводит к колоссальным масштабам дальних перевозок нефти. Она остается грузом номер один мирового морского транспорта.

Главные направления международных перевозок нефти:

Персидский залив -> Япония

Персидский залив -> Зарубежная Европа

Карибское море -> США

Юго-Восточная Азия -> Япония

Северная Африка -> Зарубежная Европа

Главные из мировых грузопотоков нефти начинаются от крупнейших нефтяных портов Персидского залива (Мина-эль-Ахмади, Харк и др.) и идут к Западной Европе и Японии. Самые крупные танкеры следуют дальним путем вокруг Африки, менее крупные - через Суэцкий канал. Меньшие грузопотоки идут из стран Латинской Америки (Мексика, Венесуэла) к США и Западной Европе.

Резко изменилась география импорта нефти. Выросла доля Канады, Мексики, Венесуэлы как поставщиков нефти в США. На страны Ближнего Востока приходится теперь около 5% американского импорта нефти.

Нефтепроводы проложены не только по территории многих стран мира, но и по дну морей (в Средиземном, Северном).

В отличие от нефтедобычи основная часть мощностей по переработке сосредоточена в ведущих промышленно развитых странах (около 70% мощностей НПЗ мира, в т.ч. США - 21,3%, Европа - 21,6%, СНГ - 16,6%, Япония - 6,2%).

Выделяются такие районы, как побережье Мексиканского залива, район Нью-Йорка в США, Роттердам в Нидерландах, Южная Италия, побережье Токийского залива в Японии, побережье Персидского залива, побережье Венесуэлы, район Поволжья в России.

В размещении нефтеперерабатывающей промышленности действуют две противоположные тенденции: одна из них - "рыночная" (отрыв переработки нефти от мест добычи и строительство НПЗ в странах-потребителях нефтепродуктов), а другая - "сырьевая" - тенденция к приближению нефтепереработки к местам добычи нефти. До последнего времени преобладала первая тенденция, что позволяло ввозить сырую нефть по низким ценам, а полученные из нее нефтепродукты сбывать по ценам во много раз выше.

Но в последние годы действует тенденция к строительству НПЗ в некоторых развивающихся странах, особенно на узлах транспортных коммуникаций, на важных морских путях (например, на островах Аруба, Кюрасао - в Карибском море, в Сингапуре, Адене, в г. Фри-порт на Багамских островах, в г. Санта-Крус на Виргинских островах).

Строительство НПЗ в развивающихся странах стимулируется также принятием в экономически развитых странах более строгих мер по охране природы (вынос "экологически грязных" производств).

Газовая промышленность мира

Основными запасами природного газа обладают государства СНГ (40%), в т.ч. Россия (39,2%). Доля стран Ближнего и Среднего Востока в мировых запасах газа составляет около 30%, Северной Америки около 5%, Западной Европы 4% (1994 г.).

Самыми богатыми природным газом из зарубежных стран являются Иран, Саудовская Аравия, США, Алжир, ОАЭ, Нидерланды, Норвегия, Канада.

В целом же доля промышленно развитых капиталистических стран в мировых запасах природного, газа намного меньше, чем развивающихся. Однако основная часть добычи сосредоточена в промышленно развитых странах.

Таблица 9. Разведанные запасы, добыча, потребление природного газа (на 1 янв.1995 г.)

| регион (страна) | доля в мировых запасах (%) | добыча (млрд. м 3) | потребление (млрд. м 3) |

| Мир | 100.0 | 2215 | 2215 |

| Северная Америка | 4.9 | 658 | 654 |

| Латинская Америка | 5.1 | 97 | 101 |

| Западная Европа | 3.8 | 244 | 335 |

| Восточная Европа | 40.2 | 795 | 720 |

| в т.ч. Россия | 39.2 | 606 | 497 |

| Африка | 6.9 | 87 | 46 |

| Бл. и Средний Восток | 32.0 | 136 | 130 |

| Остальная Азия*, Австралия и Океания | 7.0 | 198 | 229 |

| *Исключая Ближний и Средний Восток. | |||

Мировая добыча природного газа (ПГ) ежегодно возрастает, и в 1994 г. превысила 2 трлн. м 3 . География добычи ПГ существенно отличается от добычи нефти. Более 2/5 (40%) его добывается на территории государств СНГ (из которых 80% - в России, далеко опережающей все остальные страны мира) и в США (25% процентов мировой добычи). Затем, многократно отставая от первых двух стран, идут Канада, Нидерланды, Норвегия, Индонезия, Алжир. Все эти государства являются крупнейшими экспортерами природного газа. Основная часть экспортируемого газа идет по газопроводам, а также транспортируется в сжиженном виде (1/4).

Таблица 10. Десять первых стран мира по добычи природного газа

Протяженность газопроводов быстро растет (сейчас в мире - 900 тыс. км газопроводов). Крупнейшие межгосударственные газопроводы действуют в Северной Америке (между канадской провинцией Альберта и США); в Западной Европе (от крупнейшего голландского месторождения Гроннинген в Италию через территорию Германии и Швейцарии; из норвежского сектора Северного моря в Германию, Бельгию и Францию). С 1982 г. действует газопровод из Алжира через Тунис и далее по дну Средиземного моря в Италию.

Практически во все страны Восточной Европы (кроме Албании), а также в рад стран Западной Европы - в Германию, Австрию, Италию, Францию, Швейцарию, Финляндию - поступает газ из России по газопроводам. Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа.

Растут межгосударственные морские перевозки природного газа в сжиженном виде (СПГ) с использованием специальных газовозных танкеров. Крупнейшими поставщиками СПГ являются Индонезия, Алжир, Малайзия, Бруней. Около 2/3 всего экспортируемого СПГ ввозится в Японию.

Угольная промышленность мира

Угольная промышленность - наиболее старая и развитая из всех отраслей топливно-энергетического комплекса в промышленно развитых странах.

По оценке, суммарные запасы угля во всем мире определены в 13-14 трлн. т (52% - каменный уголь, 48% - бурый).

Более 9/10 достоверных запасов каменного угля, т.е. извлекаемых с использованием существующих технологий, сосредоточено: в Китае, в США (более 1/4); на территории государств СНГ (более 1/5); в ЮАР (более 1/10 мировых запасов). Из других промышленно развитых стран можно выделить запасы угля в ФРГ, Великобритании, Австралии, Польше, Канаде; из развивающихся - в Индии, Индонезии, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Колумбии и Венесуэле.

В последние десятилетия традиционная добыча угля в странах Западной Европы значительно сократилась, и основными центрами добычи стали Китай, США и Россия. На их долю приходится почти 60% всей угледобычи мира, которая составляет 4,5 млрд. т. в год. Далее можно отметить ЮАР, Индию, ФРГ, Австралию, Великобританию (добыча превышает 100 млн. т в год в каждой из этих стран).

Существенное значение имеет также качественный состав углей, в частности, доля коксующихся углей, используемых в качестве сырья для черной металлургии. Наиболее велика их доля в угольных запасах Австралии, ФРГ, Китая, США.

В последние годы во многих экономически развитых странах угольная промышленность стала структурно кризисной. Сокращалась добыча угля в основных традиционных районах (старопромышленных), например, в Рурском - ФРГ, на Севере Франции, в Аппалачах - США (что повлекло за собой социальные последствия, в т.ч. безработицу).

Иными тенденциями развития отличалась угольная промышленность Австралии, ЮАР и Канады, где происходил рост добычи с ориентацией на экспорт. Так, Австралия обогнала крупнейшего экспортера угля - США (доля ее в мировом экспорте - 2/5). Это связано со спросом на уголь Японии и наличием в самой Австралии недалеко от побережья крупных месторождений, пригодных для разработки открытым способом. Ричардс-Бей - крупнейший специализированный угольный порт в ЮАР (экспорт угля). Мощные морские грузопотоки угля образовали так называемые "угольные мосты":

США -> Западная Европа

США -> Япония

Австралия -> Япония

Австралия -> Западная Европа

ЮАР -> Япония

Крупными экспортерами становятся Канада и Колумбия. Основная часть внешнеторговых перевозок угля осуществляется морским транспортом. В последние годы большим спросом, чем коксующийся (технологический) уголь, пользуется энергетический уголь (более низкого качества - для производства электроэнергии).

Подавляющая часть разведанных запасов бурого угля и его добычи сосредоточена в промышленно развитых странах. Размерами запасов выделяются США, ФРГ, Австралия, Россия.

Основная часть бурого угля (более 4/5) потребляется на тепловых станциях, расположенных вблизи его разработок. Дешевизна этого угля объясняется способом его добычи - почти исключительно открытым. Это обеспечивает производство дешевой электроэнергии, что привлекает в районы буроугольных разработок электроемкие производства (цветная металлургия и др.).

Электроэнергетика

Всего в мире ежегодно потребляется 15 млрд. т условного топлива в качестве энергоресурсов. Суммарная мощность электростанций всего мира в начале 90-х годов превышала 2,5 млрд. кВт, а выработка электроэнергии вышла на уровень 12 трлн. кВт ч в год.

Более 3/5 всей электроэнергии вырабатывается в промышленно развитых странах, среди которых по общей выработке выделяются США, СНГ (Россия), Япония, Германия, Канада, Китай.

Таблица 11. Десять первых стран мира по размерам производства электроэнергии

В большинстве промышленно развитых стран созданы единые энергосистемы, хотя в США, Канаде, Китае и Бразилии они отсутствуют. Есть межгосударственные (региональные) энергосистемы.

Из всей производимой в мире электроэнергии (на начало 90-х гг.) около 62% вырабатывается на ТЭС, около 20% на ГЭС и около 17% - на АЭС и 1% - на использовании альтернативных источников.

В некоторых странах на ГЭС вырабатывается значительно большая часть электроэнергии: в Норвегии (99%), Австрии, Новой Зеландии, Бразилии, Гондурасе, Гватемале, Танзании, Непале, Шри-Ланке (80-90% общей выработки электроэнергии). В Канаде, Швейцарии - более 60%, в Швеции и Египте 50-60 %.

Степень освоенности гидроресурсов в разных регионах мира различна (в целом по миру лишь 14%). В Японии гидроресурсы используются на 2/3, в США и Канаде - на 3/5, в Латинской Америке - на 1/10, а в Африке используется менее чем 1/20 гидроресурсов.

В настоящее время из 110 действующих ГЭС с мощностью более 1 млн. кВт более 50% находятся в промышленно развитых странах с рыночной экономикой (в Канаде 17, США - 16). Крупнейшие по мощности из действующих за рубежом ГЭС: бразильско-парагвайская "Итайпу" - на реке Парана - мощностью 12,6 млн. кВт; венесуэльская "Гури" на р.Карони и др. Крупнейшие ГЭС в России построены на реке Енисей: Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС (мощностью более 6 млн. кВт).

В некоторых странах возможности использования экономического гидроэнергетического потенциала почти исчерпаны (Швеция, ФРГ), в других - только начинается его использование.

Около 1/2 мощностей мировых ГЭС и выработки на них электроэнергии приходится на США, Канаду и страны Европы.

Однако в целом по миру основную роль в электроснабжении выполняют ТЭС, работающие на минеральном топливе, главным образом на угле, нефти или газе.

Наиболее велика доля углей в теплоэнергетике ЮАР (почти 100%), Австралии (около 75%), Германии и США (более 50%).

Угольный топливно-энергетический цикл - один из экологически наиболее опасных. Поэтому расширяется использование "альтернативных" источников энергии (солнца, ветра, приливов и отливов). Но наибольшее практическое применение получило использование ядерной энергии.

До начала 90-х годов ядерная энергетика развивалась опережающими темпами по отношению ко всей электроэнергетике. Доля АЭС возрастала особенно быстро в высокоразвитых в экономическом отношении странах и районах, дефицитных по другим энергоресурсам.

Однако в связи с резким удешевлением нефти и газа, т.е. уменьшением стоимостных преимуществ АЭС перед ТЭС, а также в связи с психологическим воздействием аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г., в бывш. СССР) и активизацией противников ядерной энергетики - темпы ее роста заметно снизились.

Тем не менее, в 29 странах мира действуют АЭС. Годовая выработка электроэнергии превысила 1 трлн. кВт/ч. Больше всего доля АЭС в общем производстве электроэнергии во Франции и Бельгии. Более 2/3 суммарной мощности всех АЭС мира сосредоточено в странах: США, Франция, Япония, Германия, Великобритания и Россия. В Литве доля АЭС в общей выработке электроэнергии составляет 78%, во Франции - 77%, в Бельгии - 57%, в Швеции - 47%, тогда как в США - 19%, в России - 11%.

На долю атомных станций США в суммарной мощности АЭС мира приходится около 40%.