Владимир шестаков новейшая история россии. Автономизация и федерализация России

Юридическая наука уже к началу XX в. выработала в целом теорию федерализма как особую форму единства государства, его территории. Эта теория дополнялась учением об автономии - тоже своего рода организации, обеспечивающей единство страны. Можно сказать, что основные положения этих теоретических построений как тогда, так и сейчас не сильно отличаются друг от друга. Считается, что автономизация - это просто более низкий уровень обеспечения государственного единства, поскольку в рамках автономии решаются задачи административного управления или национально-культурного быта. Автономия, таким образом, представляет собой организацию, осуществляющую делегированную ей центром власть со всеми вытекающими отсюда особенностями и последствиями для статуса и полномочий автономии. Общая цель автономии - придание определенной территории привилегированного статуса, основа полномочий автономии заключена в особом priva lex , выпадающем из общегосударственного законодательства.

Федерация же, степень ее развитости может быть различной, представляет собой такую форму государственного единства, при которой ее субъекты обладают определенной частью непроизводной власти. Части федерации, воспользуемся формулой Г. Еллинека - выдающегося немецкого юриста, обладают собственным правом на власть. Но власть, безусловно, ограниченную общей целью самого союза. Особенностью союза является его принципиальная неизменность, что означает невозможность осуществления ius secessionis членами федерации, не может быть изменяем объем полномочий как самой федерации, так и ее членов. Последнее означает, что члены федерации суть абсолютно равноправные субъекты. Если у федерации мы наблюдаем отступление от указанных критериев, то перед нами федерация только по названию, на самом деле это конфедерация - очень слабая и аморфная форма государственного единства.

Русская революция в очередной раз продемонстрировала исключительность отечественной практики в этом, казалось бы, ясном вопросе. Революция как социальное потрясение получила неизбежный в российских условиях националистический окрас. Национализм ирредентистского типа самым решительным образом повлиял на установление совершенно нового вида федерализма - федерализма "по-советски". Как писал известный советский юрист-международник В.Н. Дурденевский, "советская автономия есть национальная автономия, причем как и советский федерализм она есть средство к изживанию национального вопроса. Советская автономия, как и советский федерализм, вполне совместима с общесоветским общедемократическим централизмом. Это местная советская власть в руках национальных низов... Советская автономия поэтому естественно и незаметно переходит в советскую федерацию, точнее, вплетается в нее составной частью системы, что дает право говорить о советском автономно-федеративном строительстве" [Дурденевский. 1929. С. 6 - 7]. Таким образом, советский федерализм и советский автономизм оказались на поверку тем, в чем коммунистов совершенно справедливо упрекал в свое время П.Н. Милюков, - административным средством расчленения Большой России. Наделяя государственностью народы, никогда в своей истории ее не имевшие и даже, более того, стоящие на крайне низкой ступени цивилизационного развития, большевики заведомо превращали эту государственность в фикцию.

Необходимо отметить, что в этом вопросе мы в очередной раз сталкиваемся с примером воздействия марксистской идеологии на политику и практику русских коммунистов. У "классиков" марксизма можно встретить интересное выражение - il ya des peuples necessaries - "есть необходимые народы". Это выражение является своего рода реминисценцией их былого увлечения гегельянством, для которого характерно другое фундаментальное понятие - "исторические народы", точнее, "всемирно-исторические народы". Суть этого гегелевского понятия, чтобы быть кратким, сводится к обязательному наличию у такого народа собственной государственности, поскольку последняя есть внешняя форма Разума, развертывающегося в мире в виде наличной формы свободы. Всемирная история, по Гегелю, есть история всемирного Разума. Каждый всемирно-исторический народ знаменателен тем, что его государственность стала своего рода наличной исторической формой проявления этого Всемирного Духа.

У классиков марксизма в отличие от Гегеля содержание понятия "исторический", т.е. "нужный", замещается конкретной всемирно-исторической телеологией - достижением коммунизма как высшей формы развития цивилизации. История, как и борьба классов, ведет саму себя к отрицанию. Поэтому историческим или нужным народом, как и классом, является тот народ, который в настоящий момент является более революционным по духу, а еще лучше - по своим деяниям. Народы суть то, говорил Гегель, чем оказываются их действия. Именно поэтому в советской марксистской литературе раннего периода появляются понятия "революционные" и "контрреволюционные" народы, что является безусловной калькой с выражения "революционные и контрреволюционные классы". "Диалектика" классовой борьбы требовала от большевиков перенесения в область национальной политики вышеназванных идеологических понятий.

Однако и здесь большевики столкнулись с очередным парадоксом диалектического мышления. Самый нужный, исторический и, следовательно, революционный - русский (великорусский) народ, но он же и самый контрреволюционный. Именно он оказал самое мощное сопротивление большевикам. Антисоветские националистические движения периода Гражданской войны здесь не в счет. Они никогда не выходили за рамки полупартизанских действий, нередко мало чем отличаясь от банального бандитизма. Поэтому volens nolens большевики вынуждены были в буквальном смысле вырезать элиту русского народа, его национальную интеллигенцию и революционизировать остальные народы России.

§ 1. Территория России после 2 марта 1917 г. § 2. Население России после 1917 г. § 3. Организация государственной власти России после Февраля 1917 г. § 4. Коммунистическая партия в механизме Советской власти. § 5. Религия в Советском государстве. § 6. Развитие судебных и карательных органов Советского государства. § 7. Источники советского социалистического права.

§ 1. Территория России после 2 марта 1917 г.

Вопрос о единстве государственной территории.

Единство государственной территории страны со времен Французской революции является краеугольным камнем государственности любой нации. Конституция Российской империи в ст. 1 постановляла: "Государство Российское едино и нераздельно" (Осн. гос. зак. 1906 г.). Однако после 2 марта 1917 г. это единство было подвергнуто самым серьезным испытаниями за всю многовековую историю России. Истины ради надо заметить, что еще до указанной даты из-под власти Империи вышла часть ее западных губерний, попавших под оккупацию немецких войск в результате катастрофического отступления Русской армии 1915 г. Власть над этими землями Россия сможет восстановить только к 1940 г., за исключением польских губерний.

Немцы вопреки международному праву той эпохи (ст. 43 VII Гаагской конвенции 1907 г.) приступили уже в указанном 1915 г. к формированию опереточной государственности поляков, используя в основном как раз оккупированные губернии Царства Польского. Это вызвало ответные меры русского правительства. Так появились проекты автономизации Польши на манер Великого княжества Финляндского. Такова была основная идея секретного доклада министра иностранных дел Сазонова Императору от 17 апреля 1916 г. Понятно, однако, что планы эти могли осуществиться только после победы, но сам факт их обсуждения свидетельствовал, что меры противной стороны вызывали у правительства обеспокоенность именно по поводу вопроса государственного единства. Тем не менее уже Временное правительство в своем воззвании к полякам фактически признало будущую государственную независимость Польши (Вест. ВП. 1917. N 11/57). Факт этот требует особого свидетельства, так как в советской историографии утверждалось, что только советская власть признала независимость имеющего возникнуть в будущем польского государства.

После черной даты - 2 марта 1917 г. - внутреннее единство России было поколеблено, поскольку монархия - единственный государственный механизм, обеспечивавший это единство, пала. Уже Временное правительство столкнулось с серьезными трудностями в отношениях с Финляндией и Украиной. Финны, например, заметили, что поскольку Императора Всероссийского, соответственно Великого князя Финляндского, более не существует, то необходимо разрешение вопроса о государственной связи этой провинции с остальной Россией. Временное правительство отказывалось решать этот вопрос по существу, ссылаясь на подведомственность его Учредительному собранию. Единственное, на что оно смогло пойти, это издать 7 марта 1917 г. акт об утверждении конституции Финляндии (Вест. ВП. 1917. N 3/49), которым отменялись постановления прежнего правительства страны: указ 1899 г., закон 1910 г. и др. Напомним, что этими постановлениями имперская власть устанавливала в отношении Финляндии режим привилегированного, но провинциального управления. Положение в этом вопросе облегчалось несколько тем, что сами финны не могли долго договориться между собой о будущей форме правления собственной страны. Определенной гарантией русских интересов служил тот факт, что в Финляндии, хоть и официально не участвовавшей в войне, находились крупный контингент Русской армии и, как сейчас принято говорить, военные базы. Несмотря на это, существенных трений и открытых столкновений Временному правительству с Сенатом и Сеймом (Эдускунтой) Финляндии избежать так и не удалось.

Взаимоотношения Временного правительства с представителями украинских националистов носили более мирный характер. Требования сепаратистов тогда не выходили за рамки культурной автономии и украинизации некоторых воинских частей, воевавших на Юго-Западном фронте. Тем не менее правительство ничего не сделало, чтобы предотвратить формирование квазигосударственных структур сепаратистов. Серьезной ошибкой было наделение некоторых общественных организаций националистов государственными функциями.

Не было выдержано Временным правительством и единство государственного управления. Явно не справляясь с работой, правительство учреждает 9 марта 1917 г. Закавказский комитет из числа членов IV Государственной Думы (Вест. ВП. 1917. N 5/51), а 7 апреля оно вынуждено создать Туркестанский комитет (Вест. ВП. 1917. N 26/72). Всем этим комитетам, заменявшим бывшие генерал-губернаторства и наместничества, делегировалась вся полнота власти Временного правительства, ограниченная только пространственным кругом ее действия.

В общем и целом в период с февраля по октябрь 1917 г. не осталось ни одной более или менее крупной национальной окраины России, которая не заявила бы о своих правах на независимость или крупную административную автономию. Как показывает анализ речей представителей этих регионов, произнесенных на известном Государственном совещании, работавшем в августе 1917 г. (см.: Государственное Совещание. Стенографический отчет. М., 1930), автономия национально-культурного или административного характера являлась чуть ли не самой популярной идеей.

Крушение государственного единства в буквальном смысле этого слова происходит с приходом большевиков к власти. Все национально обособленные территории Империи заявляют о своей независимости. Финляндия становится независимой 5 декабря 1917 г. История получения финнами независимости до сих пор способна вызвать только возмущение откровенным дилетантством советского правительства. При даровании независимости Финляндии не были решены важнейшие вопросы. Не демаркирована граница и не решена судьба так называемого Выборгского лена - той территории Карельского перешейка, за обладание которой России пришлось вести три войны с Финляндией: в 1918 - 1920 гг., 1939 - 1940 гг. и в 1941 - 1944 гг. Более того, при даровании независимости не была решена судьба русских войск, дислоцированных на территории Финляндии, их вооружения и имущества. Фактически это все было подарено финнам! Утеря государственного имущества также не была каким-либо образом компенсирована.

Вслед за Финляндией о независимости объявила Украина, 11 января 1918 г., вступив в сепаратные переговоры с немцами. Данный факт можно, впрочем, рассматривать и как результат преступного разгона большевиками Учредительного собрания. Хотя вопрос о независимости был поставлен уже в первом универсале так называемой Рады. Тогда же в январе 1918 г. Румыния - бывший союзник России по войне - оккупирует Бессарабию.

Однако настоящая катастрофа наступает в связи с подписанием Брестского мирного договора с Центральными державами. Согласно его условиям Россия отказывалась от прав на Польшу, Финляндию, Прибалтику, территории Западного края (Белоруссии), Украину и Закавказье. Не менее тяжелы были и экономические условия этого мира. Поражение России в Первой мировой войне было полным, катастрофичным и дополнялось дотоле неизведанным чувством национального унижения.

В оценке этого события до сих пор бытует какая-то логическая двусмысленность. Оно преподносится как вынужденная мера, способствовавшая укреплению Советской власти и т.п. Но никакого на самом деле рационального объяснения закономерности возникновения подобного события дано быть не может. Никто и никогда не сможет, во-первых, доказать тождество Советской власти и России. Поэтому спасение Советской власти вовсе не означает спасения России. Во-вторых, совершенно нелепо и фантастично утверждение о неком предвидении недолговечности подобного события. Наоборот, можно говорить, что только чудо вообще спасло Россию осенью 1918 г. Германия в Первой мировой войне военного поражения так и не понесла. Союзники Берлин не штурмовали, они даже не смогли достичь границ Рейха. Не существовало никаких гарантий, что державы-победительницы не сохранят режим Брестского мира в качестве наказания своему неверному союзнику.

Тем не менее одним из условий перемирия, заключенного на Западном фронте, значилось немедленное аннулирование Брестского мира. Антанта просто побоялась сохранения за Германией достаточного потенциала для продолжения войны. Перемирие - это все-таки не мир. ВЦИК РСФСР немедленно издал Постановление:

"Приветствуя население всех областей, - говорилось в акте об аннулировании Брестского мира, - освобожденных от ига германского империализма, РСФСР зовет трудящиеся массы этих областей к братскому союзу с рабочими и крестьянами России и обещает им полную, до конца идущую поддержку в их борьбе за установление на их землях социалистической власти рабочих и крестьян. Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен. Да здравствует истинный мир и мировой союз трудящихся всех стран и наций!" (СУ РСФСР. 1918. N 95. Ст. 947).

Путь к советизации потерянных территорий был открыт.

Основной формой этой советизации стала Гражданская война. Победы, одерживаемые большевиками на ее фронтах, неизбежно влекли за собой советскую форму власти, однородность которой служила, как уверяли большевики, основной причиной воссоединения бывшей территории Российской империи. На этом пути мы можем выделить несколько направлений, на которые после аннулирования Брестского мира русские коммунисты направили свои усилия. В их действиях явственно проглядывалось стремление к установлению своего контроля на максимально большей территории Империи.

Северное направление, включавшее территорию Финляндии и Прибалтики, оказалось провальным. В Финляндии короткая, но кровавая гражданская война закончилась к 1920 г. поражением "красных" (финских социалистов), которых поддерживала РСФСР. После краткосрочного восстановления Советской власти в Латвии и Эстонии здесь большевиков ждал тот же результат. Больших успехов коммунисты добились на западном направлении, где им удалось советизировать значительную часть Западного края Империи. Но продвижению Советской власти на Запад предел был положен агрессией Польши. Проиграв войну с нею, в том же 1920 г. Советская Россия была вынуждена уступить западные области Белоруссии и Украины. Более впечатляющих успехов большевики добились на южном направлении, где успешно прошла советизация Украины, а захват в ноябре 1920 г. Крыма положил конец Гражданской войне в европейской части России.

В Закавказье ситуация развивалась следующим образом. Уже в октябре 1917 г. здесь по инициативе Закавказского комитета созывается Закавказский сейм, объявивший о начале национально-государственного размежевания этой территории. Размежевание закончилось объявлением о создании трех государств: Армении, Азербайджана и Грузии. Везде у власти находились националисты, за исключением Азербайджана, где небольшой период времени существовала Советская власть, да и то, как известно, в пределах города Баку и ближайших окрестностей. Ситуацию здесь осложняло присутствие оккупационных войск Германии и Турции, которые были сменены в конце 1917 г. англичанами. Вторжение войск Красной Армии в 1920 г. приводит к падению националистических режимов в трех закавказских республиках и полной их советизации.

На южном туркестанском направлении Гражданская война имела свои отличительные особенности. Главная из них заключалась в попытке советизации Бухарского и Хивинского ханств, территория которых не входила в состав Империи. Первая попытка, предпринятая в 1918 г., закончилась военным поражением красных, но вторая, два года спустя, увенчалась успехом, хотя говорить о подлинной советизации территории Средней Азии в этот период не приходится. "Цивилизационные" мероприятия Советской власти спровоцировали невиданное доселе в этом регионе повстанческое движение (басмачество), с которым репрессивный аппарат Советской России не мог справиться в течение полутора десятков лет.

Самым главным препятствием на восточном направлении для Советской власти оказались войска интервентов. Особенно японские. Япония неприлично долго держала свой экспедиционный корпус в русском Приморье, небезосновательно полагая, что слабость России позволит ей аннексировать часть русских земель. Однако, можно сказать, позиция США, не желавших чрезмерного усиления Японии, не позволила Стране восходящего солнца реализовать свои планы в полной мере. Именно японской угрозой большевики совершенно резонно объясняли довольно смелый эксперимент по созданию Дальневосточной Республики. В состав Дальневосточной Республики входила территория Забайкалья, Амурской области, Приморья, Камчатки и Сахалина. Столица республики располагалась в г. Верхеудинске (теперь Улан-Удэ). За период с 1920 по 1922 г. ДВР выполнила роль буферного государства между РСФСР и Японией. По своей форме она тем не менее не была советской. Окончательное военное поражение войск атамана Семенова вынудило японцев в конце 1922 г. очистить Приморье, но из северной части острова Сахалин они убрались только в 1925 г.

Итак, советизация территории Российской империи позволила восстановить государственное единство России. Парадокс истории в очередной раз дал о себе знать. Силы антинациональные по сути, сверхкосмополитичные, какими были русские коммунисты, смогли восстановить целостность страны. Только теперь целостность России была осуществлена в форме автономизации и федерализации ее территорий.

Автономизация и федерализация России.

Юридическая наука уже к началу XX в. выработала в целом теорию федерализма как особую форму единства государства, его территории. Эта теория дополнялась учением об автономии - тоже своего рода организации, обеспечивающей единство страны. Можно сказать, что основные положения этих теоретических построений как тогда, так и сейчас не сильно отличаются друг от друга. Считается, что автономизация - это просто более низкий уровень обеспечения государственного единства, поскольку в рамках автономии решаются задачи административного управления или национально-культурного быта. Автономия, таким образом, представляет собой организацию, осуществляющую делегированную ей центром власть со всеми вытекающими отсюда особенностями и последствиями для статуса и полномочий автономии. Общая цель автономии - придание определенной территории привилегированного статуса, основа полномочий автономии заключена в особом priva lex, выпадающем из общегосударственного законодательства.

Федерация же, степень ее развитости может быть различной, представляет собой такую форму государственного единства, при которой ее субъекты обладают определенной частью непроизводной власти. Части федерации, воспользуемся формулой Г. Еллинека - выдающегося немецкого юриста, обладают собственным правом на власть. Но власть, безусловно, ограниченную общей целью самого союза. Особенностью союза является его принципиальная неизменность, что означает невозможность осуществления ius secessionis членами федерации, не может быть изменяем объем полномочий как самой федерации, так и ее членов. Последнее означает, что члены федерации суть абсолютно равноправные субъекты. Если у федерации мы наблюдаем отступление от указанных критериев, то перед нами федерация только по названию, на самом деле это конфедерация - очень слабая и аморфная форма государственного единства.

Русская революция в очередной раз продемонстрировала исключительность отечественной практики в этом, казалось бы, ясном вопросе. Революция как социальное потрясение получила неизбежный в российских условиях националистический окрас. Национализм ирредентистского типа самым решительным образом повлиял на установление совершенно нового вида федерализма - федерализма "по-советски". Как писал известный советский юрист-международник В.Н. Дурденевский, "советская автономия есть национальная автономия, причем как и советский федерализм она есть средство к изживанию национального вопроса. Советская автономия, как и советский федерализм, вполне совместима с общесоветским общедемократическим централизмом. Это местная советская власть в руках национальных низов... Советская автономия поэтому естественно и незаметно переходит в советскую федерацию, точнее, вплетается в нее составной частью системы, что дает право говорить о советском автономно-федеративном строительстве" [Дурденевский. 1929. С. 6 - 7]. Таким образом, советский федерализм и советский автономизм оказались на поверку тем, в чем коммунистов совершенно справедливо упрекал в свое время П.Н. Милюков, - административным средством расчленения Большой России. Наделяя государственностью народы, никогда в своей истории ее не имевшие и даже, более того, стоящие на крайне низкой ступени цивилизационного развития, большевики заведомо превращали эту государственность в фикцию.

Необходимо отметить, что в этом вопросе мы в очередной раз сталкиваемся с примером воздействия марксистской идеологии на политику и практику русских коммунистов. У "классиков" марксизма можно встретить интересное выражение - il ya des peuples necessaries - "есть необходимые народы". Это выражение является своего рода реминисценцией их былого увлечения гегельянством, для которого характерно другое фундаментальное понятие - "исторические народы", точнее, "всемирно-исторические народы". Суть этого гегелевского понятия, чтобы быть кратким, сводится к обязательному наличию у такого народа собственной государственности, поскольку последняя есть внешняя форма Разума, развертывающегося в мире в виде наличной формы свободы. Всемирная история, по Гегелю, есть история всемирного Разума. Каждый всемирно-исторический народ знаменателен тем, что его государственность стала своего рода наличной исторической формой проявления этого Всемирного Духа.

У классиков марксизма в отличие от Гегеля содержание понятия "исторический", т.е. "нужный", замещается конкретной всемирно-исторической телеологией - достижением коммунизма как высшей формы развития цивилизации. История, как и борьба классов, ведет саму себя к отрицанию. Поэтому историческим или нужным народом, как и классом, является тот народ, который в настоящий момент является более революционным по духу, а еще лучше - по своим деяниям. Народы суть то, говорил Гегель, чем оказываются их действия. Именно поэтому в советской марксистской литературе раннего периода появляются понятия "революционные" и "контрреволюционные" народы, что является безусловной калькой с выражения "революционные и контрреволюционные классы". "Диалектика" классовой борьбы требовала от большевиков перенесения в область национальной политики вышеназванных идеологических понятий.

Однако и здесь большевики столкнулись с очередным парадоксом диалектического мышления. Самый нужный, исторический и, следовательно, революционный - русский (великорусский) народ, но он же и самый контрреволюционный. Именно он оказал самое мощное сопротивление большевикам. Антисоветские националистические движения периода Гражданской войны здесь не в счет. Они никогда не выходили за рамки полупартизанских действий, нередко мало чем отличаясь от банального бандитизма. Поэтому volens nolens большевики вынуждены были в буквальном смысле вырезать элиту русского народа, его национальную интеллигенцию и революционизировать остальные народы России.

Советская практика федерализации и автономизации России выработала следующие формы реализации названных принципов государственного устройства. Первой или высшей, как писали советские конституционалисты, формой федерации считалась союзная республика. Согласно легальному определению, выработанному советским конституционным законодательством, союзная республика считалась суверенным советским социалистическим государством, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик (ст. 76 Конст. СССР 1977 г.).

Союзная республика обладала рядом атрибутов государственности, закрепляемых за нею союзным законодательством. Можно даже увидеть определенную динамику в развитии этих атрибутов. Республика обладала собственным суверенитетом, который ограничивался исключительно Конституцией Союза ССР. Другое дело, что собственная компетенция республики (ее реальный суверенитет) фактически сводился к категории "местных дел и нужд". Реальный уровень суверенитета республики соответствовал уровню национально-культурной автономии в унитарном государстве. Конституционная новелла 1977 г. даровала союзным республикам право участия в осуществлении вопросов, отнесенных к компетенции Союза (ст. 77 Конст.).

Особое место в вопросе компетенции союзной республики занимают конституционные новеллы 1944 г. (Вед. ВС СССР. 1944. N 8). В тот год было принято два общесоюзных закона, в соответствии с которыми расширялись права республик. Отныне они могли иметь собственные национальные воинские формирования и участвовать в международных сношениях. Собственные вооруженные силы созданы так и не были, и в 1977 г. это право республик было упразднено, а самостоятельное участие в международных делах было сохранено (ст. 80 Конст.). Объяснение этому факту, конечно же, следует искать не в пресловутом интернационализме и стремлении обеспечить равноправие наций. Реальность заключалась в том, что в 1944 г. в г. Думбартон-Окс (США) проходила международная конференция, на которой решались вопросы послевоенного устройства мира. Стержнем нового мироустройства должна была стать Организация Объединенных Наций. Старая система Лиги Наций, как показала война, себя дискредитировала. Советский Союз был весьма озабочен соотношением сил в новой международной организации, где у него был один голос в Совете Безопасности (с правом veto) и один голос в Генеральной Ассамблее. Поэтому, опираясь на международные прецеденты, СССР потребовал введения в Генеральную Ассамблею ООН всех шестнадцати республик в качестве стран-участниц.

Дело в том, что Великобритания очень давно использовала похожий механизм в международных организациях, включая в их состав собственные доминионы: Индию, Канаду, Австралию и т.д. Все эти страны, обладая международной правосубъектностью, одновременно входили в состав Британской империи, это позволяло Великобритании иметь в одной и той же организации сразу несколько голосов. В Ялте было предложено США воспользоваться подобным примером, наделив правосубъектностью несколько своих штатов. Во всяком случае, джентльменское соглашение об этом заключено было. Другое дело, что подобная договоренность в корне противоречила конституционному устройству США, поэтому американцы не воспользовались полученным правом. Со своей стороны Великобритания с Соединенными Штатами согласились на включение в ООН только двух союзных республик, как было заявлено, "наиболее пострадавших от войны". Так, Украина и Белоруссия стали членами - учредителями ООН. Реальных же прав в области международных сношений ни они, ни какие-нибудь другие союзные республики так и не получили.

Завершая анализ суверенных прав республик, отметим, что союзная республика обладала собственным правом помилования и амнистии: ст. 69 Конст. 1924 г., ст. 60 Конст. 1936 г. Из текста Конституции СССР 1977 г. упоминание об этом праве союзной республики тем не менее исчезло.

Республики имели собственную территорию, границы которой не могли быть изменены без ее согласия. Правда, данное правило не относилось к внешним границам СССР, совпадавшим с границей союзной республики. В 1957 г. союзные республики получают право самостоятельно решать вопросы собственного административно-территориального устройства (Вед. ВС СССР. 1957. N 4). Республики имели собственное гражданство, совпадавшее с союзным. Фактически вплоть до 1936 г. органы власти союзной республики могли принимать решение о принятии в гражданство этой республики и соответственно СССР иностранцев. Союзная республика имела право представительства в органах государственной власти Союза. Атрибутом государственности являлись собственные органы власти, собственное законодательство. Правда, право издания собственных кодексов, например, по уголовному или гражданскому праву республики получили только в 1957 г. За Союзом при этом сохранялось исключительное право издания так называемых Основ законодательства по названным отраслям права.

Наконец, республики сохраняли все время существования СССР право выхода из него: ст. 4 Конст. 1924 г., ст. 17 Конст. 1936 г., ст. 72 Конст. 1977 г. Но показательно, что только в Конституции 1924 г. (ст. 6) имелся хоть какой-то намек на механизм реализации этого права сецессии.

Следующей формой федерации считалась автономная республика. Советская доктрина определяла ее следующим образом: советское социалистическое государство рабочих и крестьян, входящее в состав союзной республики на началах политической автономии. Как государство автономная республика имела собственную территорию, органы власти и законодательство. Отличительной особенностью ее было и то, что она имела право представительства в союзных и республиканских органах власти.

Надо заметить, что особое место в ряду автономных республик занимала Абхазская АССР. Ее вхождение в состав Грузинской ССР было оформлено через международно-правовой акт - двусторонний договор. Из чего мы делаем неопровержимый вывод о самостоятельной международной правосубъектности этой автономной республики. Кроме того, в 20-е и 30-е гг., до принятия Конституции СССР 1936 г. Абхазия обладала рядом особенностей, разумеется, постепенно изживавшихся посредством "сталинской национальной политики".

Следующая ступень советского федерализма - автономная область. Согласно доктринальному определению, это административная единица, отличающаяся особенностями хозяйственного и национального быта. Автономная область имела собственное представительство в органах власти союзной республики и отдельную квоту в составе Совета Национальностей - верхней палате Верховного Совета СССР согласно конституционным актам 1936 г. и 1977 г.

Низшей ступенью автономизации по-советски являлся национальный округ, в Конституции СССР 1977 г. он был назван уже автономным округом. Этот вид автономизации появляется в 1926 г. в соответствии с изданием ВЦИК и СНК РСФСР Временного положения об управлении туземных народностей и племен окраин РСФСР. Этот округ представлял собой административно-территориальную единицу, отличавшуюся национальным составом населения. Как явствует из названия первоначального акта, регулировавшего его создание, данный тип автономного административного образования встречался только в РСФСР, в основном в районах Заполярья, населенного исключительно отсталыми народами, ведшими кочевой образ жизни. С точки зрения советской этнографии эти народы находились на стадии первобытно-общинного строя! Практика автономизации их оказалась весьма противоречивой. Насильственно извергнутые из привычной среды, как социальной, так и природной, многие из них были поставлены на грань вымирания. Тем не менее этот тип автономизма интересен тем, что в его рамках пытались строить Советы на так называемой родовой основе. Это означало, что родовые старейшины племен автоматически получали должности в советских органах власти. Конечно, такая практика вовсе не соответствовала марксизму, скорее это было данью прежнему родовому порядку управления, восходящему к началу XIX в., т.е. к периоду Империи.

Из сказанного видно, что советский тип федерализма отличался специфической структурой, напоминающей такую игрушку, как матрешка. Будучи матрешечной по существу, такая федерация была обречена.

Образование и развитие СССР (Большой России).

Итак, впервые Россия названа федеративным государством в Положении о земельных комитетах от 4 декабря 1917 г. (СУ РСФСР. 1917. N 7. Ст. 105). Бесспорна связь намерений большевиков по федерализации страны с их старыми программами по национальному вопросу. Уже за два дня до принятия названного акта СНК утвердил Декларацию о правах народов России, в которой провозглашалось равенство всех народов страны, подтверждалось их право на самоопределение вплоть до отделения и т.п. Федеративный принцип организации государства получил свое закрепление и в дальнейших документах, например Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г.: Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик (СУ РСФСР. 1918. N 15. Ст. 105).

Однако уже тогда тезис о самоопределении вплоть до отделения трактовался своеобразно. Само отделение в результате самоопределения считалось временной, преходящей стадией развития государственности самоопределившейся нации. Считалось почему-то, что рабочие, самоопределившись, сами поймут всю невыгоду собственного положения и попросятся обратно в Республику Советов. Поэтому отделение в некотором смысле даже выгодно, оно показывает весь либерализм большевиков, что, несомненно, должно принести им дополнительные очки в нелегкой борьбе с национализмом. Такая позиция тем не менее имела еще одну особенность - самоопределяться могла только социалистическая нация, народ, стоящий на почве социализма и платформе Советской власти. Самоопределение для национально-буржуазного государства полностью исключалось.

Также мы должны отметить одну интересную особенность, связанную с федерализацией России. Дело в том, что можно четко различить два этапа этого процесса. Первый этап - время до Брестского мира, второй - после. Во время первого этапа, крайне короткого, власть попыталась федерализовать Россию посредством автономизации ее национальных окраин. Технически это выглядело как построение не федерации территорий, а федерации Советов различного уровня. Тем более что органы Советской власти национальных окраин сами подавали тому пример.

Так, 11 декабря 1917 г. (sic!) I Всеукраинский съезд Советов, заседавший в Харькове, помимо провозглашения Советской власти на Украине принимает резолюцию "О самоопределении Украины", в которой провозглашает Украину федеративной частью Российской Республики. Второй съезд Советов Латвии, проходивший в декабре того же 1917 г., также декларирует автономию Латвии в составе России. "Латвийское советское правительство исходит из факта автономии Латвии по отношению к Советской России", - говорилось в Декларации от 24 декабря 1917 г. Подобные акты принимаются в период до февраля 1918 г. съездами Советов Эстляндии и Белоруссии. Об этом же объявила Советская Республика Таврида буквально за несколько дней до оккупации ее немцами. Но, как становится очевидным, именно из-за Брестского мира этот план федерализации России провалился по той причине, что автономизированные в составе России территории пришлось отдать противнику.

Повторная советизация уступленных по Брестскому миру и в буквальном смысле отвоеванных в результате Гражданской войны территорий не могла уже проходить в форме автономизации национальных окраин. Формально эти окраины становились советскими социалистическими государствами. Именно такая логика прослеживается, например, в дипломатическом признании Россией независимости советских республик Латвии и Литвы в декабре 1918 г. (СУ РСФСР. 1918. N 98. Ст. ст. 1005 и 1006.) Вернуться к политике до Брестского мира для большевиков означало вернуться к столь порицаемой ими политике великодержавного российского империализма. Тем более что они, большевики, фактически предали своих соратников, заключив с немцами "похабный мир". Моральные издержки от этого события тоже не следует сбрасывать со счетов.

Тем не менее второй этап федерализации России, как считают большинство исследователей, в полной мере начался с принятия Декрета ВЦИК об объединении Советских Республик (СУ РСФСР. 1919. N 21. Ст. 264). Именно этот акт предписывал создание основ будущего механизма объединения теперь уже формально независимых советских государств. "...Провести тесное объединение, - требовал Декрет, - 1) военной организации и военного командования, 2) советов народного хозяйства, 3) железнодорожного управления и хозяйства, 4) финансов и 5) комиссариатов труда... с тем, чтобы руководство указанными отраслями народной жизни было сосредоточено в руках единых коллегий...". Данный документ, как считают, имел ту особенность, что санкционировал прямое действие нормативных актов РСФСР на территории будущих союзных республик. Кроме того, некоторые наркоматы РСФСР получили дискреционную власть над соответствующими наркоматами других государств.

Этот же этап ознаменовался тем, что в 1920 - 1921 гг., уже после окончания Гражданской войны вопросы объединения республик регулировались двусторонними договорами между ними. Последовательно в указанный период РСФСР заключила с советизированными окраинами Российской империи ряд договоров, которые не без основания могут рассматриваться в качестве своеобразного источника Договора об образовании Союза ССР от 30 декабря 1922 г. - документа, окончательно оформившего государственный союз между вполне самостоятельными на тот момент субъектами международного права. Правда, проблема до сих пор заключается в том, что эти субъекты не были признаны в качестве таковых мировым сообществом, но их правоспособность на заключение самого Союзного договора сомнения с юридической точки зрения не вызывает.

Непосредственно подписанию Договора предшествовал краткий подготовительный этап, крайне динамичный и насыщенный событиями, оказавшими прямое влияние как на форму, так и на содержание самого договора. В августе 1922 г. создается партийная комиссия для подготовки вопроса о будущем союзе республик. В сентябре того же года И.В. Сталин представляет комиссии свой план. План этот, критикуемый в советской историографии, как показала история, был наиболее здравым и приемлемым. Он предполагал автономизацию всех самоопределившихся в результате Гражданской войны окраин. Они должны были войти на правах автономии (национально-культурного типа) в состав РСФСР. Органы власти РСФСР должны были стать высшими органами власти будущего СССР. Комиссия одобрила план Сталина, очевидно, без проявления его административного искусства дело не обошлось. Однако сам план вызвал неоднозначную реакцию на местах - в партийных организациях республик. Понятно, что товарищам на местах явно не хотелось лишаться своего титульного статуса.

Ленин выдвинул альтернативный план, предложив создать не федерацию, а фактически конфедерацию государств, уровень объединения которых, их единства обусловливался выполнением так называемых общих дел: оборона, внешние сношения, общая экономическая политика, денежная и финансовая политика и т.п. Как государственное образование СССР был довольно слабым союзом, обремененным к тому же крайне неэффективной, т.е. громоздкой, системой управления. Члены союза в любой момент могли выйти из его состава, что совершенно обесценивало смысл самого объединения. Логика такого плана говорила, что целью любого союза является его раннее или позднее разрушение.

Казалось бы, довольно странно, что Ленин - поклонник крайних форм централизации и диктатуры - допускает существование столь аморфной и неэффективной системы управления. Все это было бы так, если бы не одно "но". СССР как государственное образование был фиктивен так же, как и сама организация Советской власти, поскольку истинная власть находилась в руках одной-единственной политической партии. Таким образом, не было никакого смысла во всех организационных формах федерализма по-советски, поскольку все решения, касавшиеся всего и всех, принимали в одном месте, одном центре.

Но как видимая форма государственной организации Союз ССР был очень удобен. Его организация как нельзя лучше подходила для той цели, ради которой он, собственно, и создавался. Эта цель четко зафиксирована в Декларации об образовании СССР. В самом конце этого документа говорится: "Воля народов советских республик... служит надежной порукой в том... что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем... что он послужит... новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую советскую республику (выделено мной. - М.И.)". Советский Союз, таким образом, мыслился как матрица будущей мировой государственности, которая, по мысли большевиков, неминуемо возникнет в результате мировой революции. И здесь влияние марксистских идей обнаруживает свое полное и очевидное присутствие. СССР нужен как форма будущего мирового социалистического государства, в которое будет легко вступать все новым и новым советским государствам в результате побеждающей в них социалистической революции. Действительно, как двусмысленно выглядела бы ситуация, если бы, допустим, Великобританская или Французская Советская Социалистическая Республика входили бы в Россию на правах национально-культурной автономии? Этим и объясняется вид бывшего герба СССР, более напоминавшего эмблему международной организации типа ООН, нежели эмблему государства, неизбежно несущей в себе отличительные, национальные черты.

Договор об образовании СССР имеет две редакции. Одна, изначальная, 1922 г., вторая, осуществленная полугодом позже, в июле 1923 г. Концептуального различия между ними тем не менее не существует. Позднейшая редакция более четко и развернуто излагала вопросы, отнесенные к компетенции Союза ССР. Это можно проиллюстрировать, сравнив редакции п. "л" ст. 1 Союзного договора.

Тем не менее вопрос о природе государственного единства СССР до сих пор не дает покоя многим конституционалистам. Вплоть до сегодняшнего дня высказываются довольно радикальные суждения об однозначно унитарной природе СССР либо о его специфической форме федерации. В подтверждение подобной характеристики говорит, например, формулировка ст. 2 Конституции СССР редакции 1923 г.: "Утверждение и изменение основных начал настоящей Конституции подлежит исключительному ведению съезда Советов Союза ССР" (СЗ СССР. 1923. N 2. Ст. 45). Редакция союзного договора 1922 г. не знала ее. По сути, эта формулировка вводила в текст Основного Закона Союза конструкцию, обеспечивающую самому Союзу полномочие судить о собственной компетенции. Редакция 1922 г. таким образом, устанавливала за Союзом только исчерпывающий перечень вопросов, а позднейшая редакция ревизовала это положение, укрепив полномочия центра. Это, безусловно, черта сильной федерации, склоняющейся к унитаризму.

Но ответ тем не менее может быть дан однозначный. СССР был банальной конфедерацией. На это указывает формулировка ст. ст. 4 и 6 Конституции СССР 1924 г. При известной доле навыков толкования нормы права по ее основанию можно заключить, что эта статья закрепляла реальный механизм выхода республики из состава СССР. Для этого требовалось общее согласие всех остальных членов Союза. Правда, это общее согласие требовалось и для исключения вообще подобной возможности проявления ius secessionis. Позднее в режиме Конституции СССР 1936 г. названный механизм отсутствовал, что позволяло говорить о фиктивности права выхода республики из состава Союза. Фиктивность права сецессии говорила опять-таки в пользу федеративности природы Союза. Но в конституционной доктрине этой эпохи высказывалось мнение следующего содержания: "Каждая союзная республика имеет право на одностороннее расторжение своих федеративных связей с Союзом ССР, т.е. на выход из него, в соответствии с одним условием - свободно выраженной волей народа союзной республики, вне зависимости согласия на этот акт со стороны высших органов государственной власти Союза ССР и согласия других союзных республик" [Златопольский. 1954. С. 47]. Советский Союз, следовательно, продолжал рассматривать самого себя как конфедерацию.

Важно подчеркнуть, что приблизительно по аналогичному с г-ном Златопольским пути пошли в эпоху перестройки авторы закона 1990 г. о выходе союзной республики из состава СССР. Закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" (Вед. СНД СССР и ВС СССР. 1990. N 15. Ст. 22) предписывал проведение референдума в такой республике, затем устанавливался переходный период на несколько лет, в течение которых решались вопросы размежевания, и только потом требовалось проведение еще одного окончательного референдума в союзной республике, после чего она считалась свободной. Ирония истории заключалась в том, что сам Закон так и не был востребован при развале Союза в 1991 г.

Таким образом, то, что в значительный период своей истории Союз функционировал как унитарное государство, свидетельствует только о стиле и методе руководства Коммунистической партии - единственной политической силы в России за период с 1920 по 1991 г. Весь государственный механизм СССР, каждой из его союзных республик был фиктивен и с реальностью никак не соприкасался. Тем не менее организационные формы суверенизированных окраин России показали свою эффективность и государственную значимость тогда, когда в результате широкого идеологического кризиса советского общества было поставлено под вопрос право коммунистов и дальше править страной.

Развитие Союза ССР имело определенные этапы. Первыми самоопределились в составе РСФСР и размежевались с нею две среднеазиатские республики: Узбекская и Туркменская. Это произошло уже в 1925 г. Тогда же они были приняты в состав СССР. В 1931 г. в СССР вступила Таджикская ССР, а в 1936 г. - Казахская и Киргизская ССР. В 1940 г. после возвращения оккупированной Румынией Бессарабии создается Молдавская ССР. Тогда же в СССР вступают три Прибалтийские республики: Литовская, Латвийская и Эстонская. Правовые основания вступления этих государств в Союз вызывают ожесточенные споры, оценку которых мы дадим ниже. В 1940 г. создается шестнадцатая республика Союза - Карело-Финская. Создание ее, как сейчас становится вполне очевидным, было продиктовано стремлением советизировать Финляндию, что, впрочем, не удалось. Поэтому эта республика была снова переведена в статус автономии в 1956 г.

Отдельного упоминания заслуживает Тува. Указом Президиума ВС СССР от 11 октября 1944 г. она была принята в состав СССР после состоявшегося на этой территории референдума. Пункт 2 этого Указа тем не менее постановлял: "Просить Верховный совет РСФСР принять Тувинскую Народную Республику в состав РСФСР на правах автономной области".

Советская практика федерализации и автономизации России выработала следующие формы реализации названных принципов государственного устройства. Первой или высшей, как писали советские конституционалисты, формой федерации считалась союзная республика. Согласно легальному определению, выработанному советским конституционным законодательством, союзная республика считалась суверенным советским социалистическим государством, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик (ст. 76 Конст. СССР 1977 г.) .

Союзная республика обладала рядом атрибутов государственности, закрепляемых за нею союзным законодательством. Можно даже увидеть определенную динамику в развитии этих атрибутов. Республика обладала собственным суверенитетом, который ограничивался исключительно Конституцией Союза ССР. Другое дело, что собственная компетенция республики (ее реальный суверенитет) фактически сводился к категории "местных дел и нужд". Реальный уровень суверенитета республики соответствовал уровню национально-культурной автономии в унитарном государстве. Конституционная новелла 1977 г. даровала союзным республикам право участия в осуществлении вопросов, отнесенных к компетенции Союза (ст. 77 Конст.) .

Особое место в вопросе компетенции союзной республики занимают конституционные новеллы 1944 г. (Вед. ВС СССР. 1944. N 8) . В тот год было принято два общесоюзных закона, в соответствии с которыми расширялись права республик. Отныне они могли иметь собственные национальные воинские формирования и участвовать в международных сношениях. Собственные вооруженные силы созданы так и не были, и в 1977 г. это право республик было упразднено, а самостоятельное участие в международных делах было сохранено (ст. 80 Конст.) . Объяснение этому факту, конечно же, следует искать не в пресловутом интернационализме и стремлении обеспечить равноправие наций. Реальность заключалась в том, что в 1944 г. в г. Думбартон-Окс (США) проходила международная конференция, на которой решались вопросы послевоенного устройства мира. Стержнем нового мироустройства должна была стать Организация Объединенных Наций. Старая система Лиги Наций, как показала война, себя дискредитировала. Советский Союз был весьма озабочен соотношением сил в новой международной организации, где у него был один голос в Совете Безопасности (с правом veto ) и один голос в Генеральной Ассамблее. Поэтому, опираясь на международные прецеденты, СССР потребовал введения в Генеральную Ассамблею ООН всех шестнадцати республик в качестве стран-участниц.

Дело в том, что Великобритания очень давно использовала похожий механизм в международных организациях, включая в их состав собственные доминионы: Индию, Канаду, Австралию и т.д. Все эти страны, обладая международной правосубъектностью, одновременно входили в состав Британской империи, это позволяло Великобритании иметь в одной и той же организации сразу несколько голосов. В Ялте было предложено США воспользоваться подобным примером, наделив правосубъектностью несколько своих штатов. Во всяком случае, джентльменское соглашение об этом заключено было. Другое дело, что подобная договоренность в корне противоречила конституционному устройству США, поэтому американцы не воспользовались полученным правом. Со своей стороны Великобритания с Соединенными Штатами согласились на включение в ООН только двух союзных республик, как было заявлено, "наиболее пострадавших от войны". Так, Украина и Белоруссия стали членами - учредителями ООН. Реальных же прав в области международных сношений ни они, ни какие-нибудь другие союзные республики так и не получили.

Завершая анализ суверенных прав республик, отметим, что союзная республика обладала собственным правом помилования и амнистии: ст. 69 Конст. 1924 г., ст. 60 Конст. 1936 г. Из текста Конституции СССР 1977 г. упоминание об этом праве союзной республики тем не менее исчезло.

Республики имели собственную территорию, границы которой не могли быть изменены без ее согласия. Правда, данное правило не относилось к внешним границам СССР, совпадавшим с границей союзной республики. В 1957 г. союзные республики получают право самостоятельно решать вопросы собственного административно-территориального устройства (Вед. ВС СССР. 1957. N 4) . Республики имели собственное гражданство, совпадавшее с союзным. Фактически вплоть до 1936 г. органы власти союзной республики могли принимать решение о принятии в гражданство этой республики и соответственно СССР иностранцев. Союзная республика имела право представительства в органах государственной власти Союза. Атрибутом государственности являлись собственные органы власти, собственное законодательство. Правда, право издания собственных кодексов, например, по уголовному или гражданскому праву республики получили только в 1957 г. За Союзом при этом сохранялось исключительное право издания так называемых Основ законодательства по названным отраслям права.

Наконец, республики сохраняли все время существования СССР право выхода из него: ст. 4 Конст. 1924 г., ст. 17 Конст. 1936 г., ст. 72 Конст. 1977 г. Но показательно, что только в Конституции 1924 г. (ст. 6) имелся хоть какой-то намек на механизм реализации этого права сецессии.

Следующей формой федерации считалась автономная республика. Советская доктрина определяла ее следующим образом: советское социалистическое государство рабочих и крестьян, входящее в состав союзной республики на началах политической автономии. Как государство автономная республика имела собственную территорию, органы власти и законодательство. Отличительной особенностью ее было и то, что она имела право представительства в союзных и республиканских органах власти.

Надо заметить, что особое место в ряду автономных республик занимала Абхазская АССР. Ее вхождение в состав Грузинской ССР было оформлено через международно-правовой акт - двусторонний договор. Из чего мы делаем неопровержимый вывод о самостоятельной международной правосубъектности этой автономной республики. Кроме того, в 20-е и 30-е гг., до принятия Конституции СССР 1936 г. Абхазия обладала рядом особенностей, разумеется, постепенно изживавшихся посредством "сталинской национальной политики".

Следующая ступень советского федерализма - автономная область. Согласно доктринальному определению, это административная единица, отличающаяся особенностями хозяйственного и национального быта. Автономная область имела собственное представительство в органах власти союзной республики и отдельную квоту в составе Совета Национальностей - верхней палате Верховного Совета СССР согласно конституционным актам 1936 г. и 1977 г.

Низшей ступенью автономизации по-советски являлся национальный округ, в Конституции СССР 1977 г. он был назван уже автономным округом. Этот вид автономизации появляется в 1926 г. в соответствии с изданием ВЦИК и СНК РСФСР Временного положения об управлении туземных народностей и племен окраин РСФСР. Этот округ представлял собой административно-территориальную единицу, отличавшуюся национальным составом населения. Как явствует из названия первоначального акта, регулировавшего его создание, данный тип автономного административного образования встречался только в РСФСР, в основном в районах Заполярья, населенного исключительно отсталыми народами, ведшими кочевой образ жизни. С точки зрения советской этнографии эти народы находились на стадии первобытно-общинного строя! Практика автономизации их оказалась весьма противоречивой. Насильственно извергнутые из привычной среды, как социальной, так и природной, многие из них были поставлены на грань вымирания. Тем не менее этот тип автономизма интересен тем, что в его рамках пытались строить Советы на так называемой родовой основе. Это означало, что родовые старейшины племен автоматически получали должности в советских органах власти. Конечно, такая практика вовсе не соответствовала марксизму, скорее это было данью прежнему родовому порядку управления, восходящему к началу XIX в., т.е. к периоду Империи.

Из сказанного видно, что советский тип федерализма отличался специфической структурой, напоминающей такую игрушку, как матрешка. Будучи матрешечной по существу, такая федерация была обречена.

Образование и развитие СССР (Большой России).

Итак, впервые Россия названа федеративным государством в Положении о земельных комитетах от 4 декабря 1917 г. (СУ РСФСР. 1917. N 7. Ст. 105). Бесспорна связь намерений большевиков по федерализации страны с их старыми программами по национальному вопросу. Уже за два дня до принятия названного акта СНК утвердил Декларацию о правах народов России, в которой провозглашалось равенство всех народов страны, подтверждалось их право на самоопределение вплоть до отделения и т.п. Федеративный принцип организации государства получил свое закрепление и в дальнейших документах, например Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г.: Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик (СУ РСФСР. 1918. N 15. Ст. 105) .

Однако уже тогда тезис о самоопределении вплоть до отделения трактовался своеобразно. Само отделение в результате самоопределения считалось временной, преходящей стадией развития государственности самоопределившейся нации. Считалось почему-то, что рабочие, самоопределившись, сами поймут всю невыгоду собственного положения и попросятся обратно в Республику Советов. Поэтому отделение в некотором смысле даже выгодно, оно показывает весь либерализм большевиков, что, несомненно, должно принести им дополнительные очки в нелегкой борьбе с национализмом. Такая позиция тем не менее имела еще одну особенность - самоопределяться могла только социалистическая нация, народ, стоящий на почве социализма и платформе Советской власти. Самоопределение для национально-буржуазного государства полностью исключалось.

Также мы должны отметить одну интересную особенность, связанную с федерализацией России. Дело в том, что можно четко различить два этапа этого процесса. Первый этап - время до Брестского мира, второй - после. Во время первого этапа, крайне короткого, власть попыталась федерализовать Россию посредством автономизации ее национальных окраин. Технически это выглядело как построение не федерации территорий, а федерации Советов различного уровня. Тем более что органы Советской власти национальных окраин сами подавали тому пример.

Так, 11 декабря 1917 г. (sic!) I Всеукраинский съезд Советов, заседавший в Харькове, помимо провозглашения Советской власти на Украине принимает резолюцию "О самоопределении Украины", в которой провозглашает Украину федеративной частью Российской Республики. Второй съезд Советов Латвии, проходивший в декабре того же 1917 г., также декларирует автономию Латвии в составе России. "Латвийское советское правительство исходит из факта автономии Латвии по отношению к Советской России", - говорилось в Декларации от 24 декабря 1917 г. Подобные акты принимаются в период до февраля 1918 г. съездами Советов Эстляндии и Белоруссии. Об этом же объявила Советская Республика Таврида буквально за несколько дней до оккупации ее немцами. Но, как становится очевидным, именно из-за Брестского мира этот план федерализации России провалился по той причине, что автономизированные в составе России территории пришлось отдать противнику.

Повторная советизация уступленных по Брестскому миру и в буквальном смысле отвоеванных в результате Гражданской войны территорий не могла уже проходить в форме автономизации национальных окраин. Формально эти окраины становились советскими социалистическими государствами. Именно такая логика прослеживается, например, в дипломатическом признании Россией независимости советских республик Латвии и Литвы в декабре 1918 г. (СУ РСФСР. 1918. N 98. Ст. ст. 1005 и 1006.) Вернуться к политике до Брестского мира для большевиков означало вернуться к столь порицаемой ими политике великодержавного российского империализма. Тем более что они, большевики, фактически предали своих соратников, заключив с немцами "похабный мир". Моральные издержки от этого события тоже не следует сбрасывать со счетов.

Тем не менее второй этап федерализации России, как считают большинство исследователей, в полной мере начался с принятия Декрета ВЦИК об объединении Советских Республик (СУ РСФСР. 1919. N 21. Ст. 264) . Именно этот акт предписывал создание основ будущего механизма объединения теперь уже формально независимых советских государств. "...Провести тесное объединение, - требовал Декрет, - 1) военной организации и военного командования, 2) советов народного хозяйства, 3) железнодорожного управления и хозяйства, 4) финансов и 5) комиссариатов труда... с тем, чтобы руководство указанными отраслями народной жизни было сосредоточено в руках единых коллегий...". Данный документ, как считают, имел ту особенность, что санкционировал прямое действие нормативных актов РСФСР на территории будущих союзных республик. Кроме того, некоторые наркоматы РСФСР получили дискреционную власть над соответствующими наркоматами других государств.

Этот же этап ознаменовался тем, что в 1920 - 1921 гг., уже после окончания Гражданской войны вопросы объединения республик регулировались двусторонними договорами между ними. Последовательно в указанный период РСФСР заключила с советизированными окраинами Российской империи ряд договоров, которые не без основания могут рассматриваться в качестве своеобразного источника Договора об образовании Союза ССР от 30 декабря 1922 г. - документа, окончательно оформившего государственный союз между вполне самостоятельными на тот момент субъектами международного права. Правда, проблема до сих пор заключается в том, что эти субъекты не были признаны в качестве таковых мировым сообществом, но их правоспособность на заключение самого Союзного договора сомнения с юридической точки зрения не вызывает.

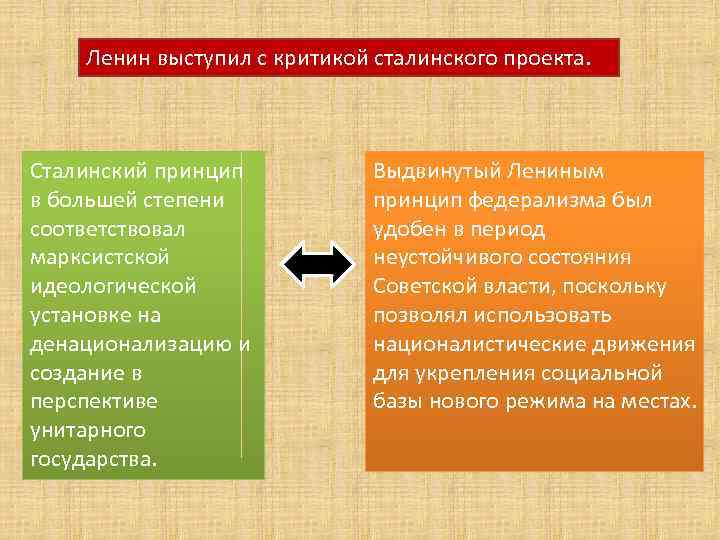

Непосредственно подписанию Договора предшествовал краткий подготовительный этап, крайне динамичный и насыщенный событиями, оказавшими прямое влияние как на форму, так и на содержание самого договора. В августе 1922 г. создается партийная комиссия для подготовки вопроса о будущем союзе республик. В сентябре того же года И.В. Сталин представляет комиссии свой план. План этот, критикуемый в советской историографии, как показала история, был наиболее здравым и приемлемым. Он предполагал автономизацию всех самоопределившихся в результате Гражданской войны окраин. Они должны были войти на правах автономии (национально-культурного типа) в состав РСФСР. Органы власти РСФСР должны были стать высшими органами власти будущего СССР. Комиссия одобрила план Сталина, очевидно, без проявления его административного искусства дело не обошлось. Однако сам план вызвал неоднозначную реакцию на местах - в партийных организациях республик. Понятно, что товарищам на местах явно не хотелось лишаться своего титульного статуса.

Ленин выдвинул альтернативный план, предложив создать не федерацию, а фактически конфедерацию государств, уровень объединения которых, их единства обусловливался выполнением так называемых общих дел: оборона, внешние сношения, общая экономическая политика, денежная и финансовая политика и т.п. Как государственное образование СССР был довольно слабым союзом, обремененным к тому же крайне неэффективной, т.е. громоздкой, системой управления. Члены союза в любой момент могли выйти из его состава, что совершенно обесценивало смысл самого объединения. Логика такого плана говорила, что целью любого союза является его раннее или позднее разрушение.

Казалось бы, довольно странно, что Ленин - поклонник крайних форм централизации и диктатуры - допускает существование столь аморфной и неэффективной системы управления. Все это было бы так, если бы не одно "но". СССР как государственное образование был фиктивен так же, как и сама организация Советской власти, поскольку истинная власть находилась в руках одной-единственной политической партии. Таким образом, не было никакого смысла во всех организационных формах федерализма по-советски, поскольку все решения, касавшиеся всего и всех, принимали в одном месте, одном центре.

Но как видимая форма государственной организации Союз ССР был очень удобен. Его организация как нельзя лучше подходила для той цели, ради которой он, собственно, и создавался. Эта цель четко зафиксирована в Декларации об образовании СССР. В самом конце этого документа говорится: "Воля народов советских республик... служит надежной порукой в том... что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем... что он послужит... новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую социалистическую советскую республику (выделено мной. - М.И .)". Советский Союз, таким образом, мыслился как матрица будущей мировой государственности, которая, по мысли большевиков, неминуемо возникнет в результате мировой революции. И здесь влияние марксистских идей обнаруживает свое полное и очевидное присутствие. СССР нужен как форма будущего мирового социалистического государства, в которое будет легко вступать все новым и новым советским государствам в результате побеждающей в них социалистической революции. Действительно, как двусмысленно выглядела бы ситуация, если бы, допустим, Великобританская или Французская Советская Социалистическая Республика входили бы в Россию на правах национально-культурной автономии? Этим и объясняется вид бывшего герба СССР, более напоминавшего эмблему международной организации типа ООН, нежели эмблему государства, неизбежно несущей в себе отличительные, национальные черты.

Договор об образовании СССР имеет две редакции. Одна, изначальная, 1922 г., вторая, осуществленная полугодом позже, в июле 1923 г. Концептуального различия между ними тем не менее не существует. Позднейшая редакция более четко и развернуто излагала вопросы, отнесенные к компетенции Союза ССР. Это можно проиллюстрировать, сравнив редакции п. "л" ст. 1 Союзного договора.

Тем не менее вопрос о природе государственного единства СССР до сих пор не дает покоя многим конституционалистам. Вплоть до сегодняшнего дня высказываются довольно радикальные суждения об однозначно унитарной природе СССР либо о его специфической форме федерации. В подтверждение подобной характеристики говорит, например, формулировка ст. 2 Конституции СССР редакции 1923 г.: "Утверждение и изменение основных начал настоящей Конституции подлежит исключительному ведению съезда Советов Союза ССР" (СЗ СССР. 1923. N 2. Ст. 45). Редакция союзного договора 1922 г. не знала ее. По сути, эта формулировка вводила в текст Основного Закона Союза конструкцию, обеспечивающую самому Союзу полномочие судить о собственной компетенции. Редакция 1922 г. таким образом, устанавливала за Союзом только исчерпывающий перечень вопросов, а позднейшая редакция ревизовала это положение, укрепив полномочия центра. Это, безусловно, черта сильной федерации, склоняющейся к унитаризму.

Но ответ тем не менее может быть дан однозначный. СССР был банальной конфедерацией. На это указывает формулировка ст. ст. 4 и 6 Конституции СССР 1924 г. При известной доле навыков толкования нормы права по ее основанию можно заключить, что эта статья закрепляла реальный механизм выхода республики из состава СССР. Для этого требовалось общее согласие всех остальных членов Союза. Правда, это общее согласие требовалось и для исключения вообще подобной возможности проявления ius secessionis . Позднее в режиме Конституции СССР 1936 г. названный механизм отсутствовал, что позволяло говорить о фиктивности права выхода республики из состава Союза. Фиктивность права сецессии говорила опять-таки в пользу федеративности природы Союза. Но в конституционной доктрине этой эпохи высказывалось мнение следующего содержания: "Каждая союзная республика имеет право на одностороннее расторжение своих федеративных связей с Союзом ССР, т.е. на выход из него, в соответствии с одним условием - свободно выраженной волей народа союзной республики, вне зависимости согласия на этот акт со стороны высших органов государственной власти Союза ССР и согласия других союзных республик" [Златопольский. 1954. С. 47] . Советский Союз, следовательно, продолжал рассматривать самого себя как конфедерацию.

Важно подчеркнуть, что приблизительно по аналогичному с г-ном Златопольским пути пошли в эпоху перестройки авторы закона 1990 г. о выходе союзной республики из состава СССР. Закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" (Вед. СНД СССР и ВС СССР. 1990. N 15. Ст. 22) предписывал проведение референдума в такой республике, затем устанавливался переходный период на несколько лет, в течение которых решались вопросы размежевания, и только потом требовалось проведение еще одного окончательного референдума в союзной республике, после чего она считалась свободной. Ирония истории заключалась в том, что сам Закон так и не был востребован при развале Союза в 1991 г.

Таким образом, то, что в значительный период своей истории Союз функционировал как унитарное государство, свидетельствует только о стиле и методе руководства Коммунистической партии - единственной политической силы в России за период с 1920 по 1991 г. Весь государственный механизм СССР, каждой из его союзных республик был фиктивен и с реальностью никак не соприкасался. Тем не менее организационные формы суверенизированных окраин России показали свою эффективность и государственную значимость тогда, когда в результате широкого идеологического кризиса советского общества было поставлено под вопрос право коммунистов и дальше править страной.

Развитие Союза ССР имело определенные этапы. Первыми самоопределились в составе РСФСР и размежевались с нею две среднеазиатские республики: Узбекская и Туркменская. Это произошло уже в 1925 г. Тогда же они были приняты в состав СССР. В 1931 г. в СССР вступила Таджикская ССР, а в 1936 г. - Казахская и Киргизская ССР. В 1940 г. после возвращения оккупированной Румынией Бессарабии создается Молдавская ССР. Тогда же в СССР вступают три Прибалтийские республики: Литовская, Латвийская и Эстонская. Правовые основания вступления этих государств в Союз вызывают ожесточенные споры, оценку которых мы дадим ниже. В 1940 г. создается шестнадцатая республика Союза - Карело-Финская. Создание ее, как сейчас становится вполне очевидным, было продиктовано стремлением советизировать Финляндию, что, впрочем, не удалось. Поэтому эта республика была снова переведена в статус автономии в 1956 г.

Отдельного упоминания заслуживает Тува. Указом Президиума ВС СССР от 11 октября 1944 г. она была принята в состав СССР после состоявшегося на этой территории референдума. Пункт 2 этого Указа тем не менее постановлял: "Просить Верховный совет РСФСР принять Тувинскую Народную Республику в состав РСФСР на правах автономной области".

Развал СССР.

В конечном счете конфедеративный характер Союза дал о себе знать в момент, когда бацилла национализма проникла в политическое ядро советской системы - КПСС. Националистические и сепаратистские силы вместо того, чтобы создавать собственные параллельные органы власти и управления, впрочем, кое-где они пытались это сделать, но безрезультатно, воспользовались либерализацией избирательного законодательства 1988 г. В результате советские органы власти в республиках оказались инфицированными сепаратистами. Положение усугубилось открытыми конфликтами между отдельными республиками. По некоторым из них прокатилась волна расправ над этническими меньшинствами. Особенно печально было то, что все эти негативные процессы протекали на фоне бездействия союзного центра.

С лета 1990 г. начинается "парад суверенитетов", спровоцированный руководством РСФСР. Параллельно ему начинается процесс переговоров между союзными республиками на предмет перезаключения нового союзного договора. В различных редакциях проектов этого договора все явственнее проступают суперконфедеративные черты возможного будущего объединения. Фоном для переговоров служит все углубляющийся кризис экономики страны и общества. Не ошибемся, если скажем, что в пятилетие между 1986 и 1991 гг. Россия пережила вторую Февральскую революцию, повторив в более замедленном темпе ее бурные события. В который раз можно было убедиться в верности слов о том, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса.

События по развалу Советского Союза только ускорились после провала в августе 1991 г. так называемого путча. Двусмысленность этого события в юридическом плане показали дальнейшие события - амнистия ее участников и полное оправдание с формулировкой "за отсутствием состава преступления" тех из них, кто намеренно отказался от амнистии. Важно подчеркнуть, что сама амнистия и суд над участниками ГКЧП проходили уже в демократической России.

Однако этой более чем скромной попытки наведения хоть какого-то порядка в скатывающейся в пропасть стране оказалось достаточно, чтобы процесс развала Союза прошел, как говорится, точку возврата. Шестого сентября 1991 г. сам СССР признал de iure независимость Прибалтийских республик. Сам Союз в лице своего высшего органа власти на тот момент - Государственного Совета - нарушил собственный закон годовой давности! De facto из состава Союза вышла Грузия, где к власти прорвались ультранационалистические силы, затеявшие гражданскую войну в собственной стране. О независимости объявили Армения, Азербайджан, Молдавия, Украина. Сепаратистские настроения усилились абсолютно во всех союзных республиках.

В этой обстановке лидеры трех республик: РСФСР, УССР и БССР собрались в начале декабря 1991 г. на Беловежское совещание, на котором выработали механизм окончательного упразднения СССР. Результатом этой "посиделки на троих" явилось принятие Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. В преамбуле этого более чем сомнительного документа говорилось: "...констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование".

Союзный договор 1922 г. был договором категории международных. Его участники никак не могли свидетельствовать о его ничтожности. Для этого необходима процедура денонсации, т.е. выхода из состава его участников. Это первое. Второе. Союзный договор 1922 г. утратил свою силу уже в 1924 г. с принятием Конституции СССР 1924 г. согласно общеизвестному юридико-техническому правилу: lex posteriori derogatpriori. Это положение обесценивает Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. Третье. Полномочия глав государств, подписавших Соглашение об СНГ, более чем сомнительны. Они просто не имели права на совершение подобного рода актов. Напомним, тогда еще во всех союзных республиках действовала советская система власти. Именно эта система делала Верховные советы республик высшими, верховными органами власти в каждой из них. Президент мог считаться главой исполнительно-распорядительных органов власти, образуемых Советами. Далее мы об этом скажем подробнее, но здесь заметим: Советская власть не просто не знает принципа разделения властей, она его отрицает. Единственное спасение для трех деятелей, совершивших преступление действительно "геополитического масштаба", заключалось в том, что Верховные советы трех республик ратифицировали Соглашение об образовании СНГ post factum.

До сих пор не покидает мысль, что депутаты Верховных советов, как и главы их республик, стремились во что бы то ни стало решить одну практическую задачу. Убрать из политической жизни Горбачева - тогдашнего Президента СССР. Даже ценой упразднения поста, который он занимал, т.е. упразднения государства.

Одним словом, кризис был налицо, решать его было необходимо. Но вот вопрос, всегда стоящий перед деятелем, претендующим на то, чтобы соответствовать масштабу времени. Это выбор между дикостью и цивилизацией. Существует известное определение того и другого феномена. Скажем, цивилизация - это, когда, например вам нужно сорвать яблоко с яблони, цивилизованный человек попытается это сделать с помощью простейших приспособлений, наконец, смастерит лестницу, чтобы подняться и сорвать яблоко. Дикарь поступит иначе - срубит яблоню и сорвет яблоко. Соответственно, полагаем, каждому предоставлено право судить о степени цивилизованности тех, кто разрушил Советский Союз как "геополитическую реальность"!

25 декабря 1991 г. Россия возвращается в административные границы РСФСР. Это означает, что в конце XX в. западная граница России проходит там, где она проходила в начале XVI в. Ничего не скажешь, хорошо потомки распорядились наследием предков!

ü В 1913 году Ленин, как и «классики» (Маркс и Энгельс), полагал, что для организации пролетариата годится только сильное унитарное государство. ü Но по прошествии времени и с накоплением опыта и знаний вождь понял, что в таком государстве будут слишком сильны тенденции к отделению национальных территорий. ü К тому же страны Запада очень любили приписывать Советской России и, в частности, руководству КПСС «имперские амбиции» .

ü В 1913 году Ленин, как и «классики» (Маркс и Энгельс), полагал, что для организации пролетариата годится только сильное унитарное государство. ü Но по прошествии времени и с накоплением опыта и знаний вождь понял, что в таком государстве будут слишком сильны тенденции к отделению национальных территорий. ü К тому же страны Запада очень любили приписывать Советской России и, в частности, руководству КПСС «имперские амбиции» .

ØЛенин хотел создать иллюзию независимости молодых республик. Он позволял какомулибо государству отделиться, но лишь на время. ØВ результате власть в местных Советах через какое-то время переходила к сторонникам объединения с РСФСР. ØВ противном случае осуществлялось военное вторжение.

ØЛенин хотел создать иллюзию независимости молодых республик. Он позволял какомулибо государству отделиться, но лишь на время. ØВ результате власть в местных Советах через какое-то время переходила к сторонникам объединения с РСФСР. ØВ противном случае осуществлялось военное вторжение.

v. Ленин придерживался концепции «мировой революции» . Но к началу 1920 х годов он понял, что совершить ее будет либо очень трудно, либо вовсе невозможно. v. По замыслу Ленина, другим государствам было бы легче войти в состав некоего социалистического государства, чем в Россию. Он вынашивал план создания конфедерации, а в перспективе и «Соединенных штатов мира» . як Присоединитьс ии? Советской Росс ми. Нет. Сами с уса Вступить в свободное демократическое социалистическое государство с правом выхода из него? О, да.

v. Ленин придерживался концепции «мировой революции» . Но к началу 1920 х годов он понял, что совершить ее будет либо очень трудно, либо вовсе невозможно. v. По замыслу Ленина, другим государствам было бы легче войти в состав некоего социалистического государства, чем в Россию. Он вынашивал план создания конфедерации, а в перспективе и «Соединенных штатов мира» . як Присоединитьс ии? Советской Росс ми. Нет. Сами с уса Вступить в свободное демократическое социалистическое государство с правом выхода из него? О, да.

Взаимоотношения, сложившиеся к 1922 г. между независимыми республиками, строились на основе равноправных договоров о военнополитических и экономических союзах. Для развития социализма требовалось более тесное сплочение советских республик в единое многонациональное государство. Вопрос о политической форме многонационального советского социалистического государства и был главным в работе комиссии ЦК партии. План автономизации, предложенный Сталиным и принятый комиссией, предполагал провозглашение РСФСР государством, в которое входят на правах автономных республик УССР, ЗСФСР, БССР; соответственно высшими органами власти и управления в стране должны были стать ВЦИК, СНК и СТО РСФСР.